Reino Unido despide a Isabel II tratando de preservar su mensaje de unidad y servicio

El funeral oficial de la reina se convierte en un ejemplo de contención y boato, una especie de cumbre internacional con todo medido para decir adiós a 70 años de poder.

Isabel II va camino del descanso, verde, tranquilo, en Windsor. Esta mañana, en Londres, han pasado ya todos los fastos, todos los compromisos, los desfiles, las músicas, el reloj dominando los tiempos, los protocolos, los baños de masas. Ha sido una despedida de la que estaría orgullosa, tal y como ella la deseó y contempló, como la vio ensayar, digna de una reina con 70 años de oficio que dominó una de las naciones más antiguas e influyentes del planeta. Queda su legado de unidad nacional, de seriedad, y la puerta abierta al cambio y a los nuevos tiempos para su hijo Carlos. No es que sea anhelada, es que es urgente.

La capilla ardiente, ubicada en los últimos días en Westminster Hall, en el Parlamento en el que reside la soberanía británica, recibió a los últimos ciudadanos poco antes del amanecer, esos que han estado hasta el último momento arropando a reina, agachando la cerviz ante su presencia final. Las puertas se cerraron con el cielo naranja, como el fulgor último que se apaga, pero pronto dio paso a una mañana plomiza, 13 grados y amenazando lluvia en unas horas. Nada más propio, más nacional, en un 19 de septiembre.

Las calles estaban ya llenas de toda la noche, larga, en vela, en la que decenas de miles de personas se acumularon por las vías previstas para el cortejo. La BBC decía que nunca se habían visto colas así en las cafeterías. Mantas, sillas, banquillos de playa, banderas, gallardetes, banderolas, barrenderos, policía, mucha policía, mucho pinganillo. Todo se mezclaba. También los atascos en las afueras de Londres, por más que se pidiera a los ciudadanos que guardaran prudencia en este día libre, y también los trenes estropeados -pocas cosas tan british- que impedían la llegada al centro de los que aún querían despedir a la reina.

Su espera se veía salpicada de novedades lentas, los medios iban contando en directo cada paso: abre la abadía de Westminster, llegan los responsables, luego los autobuses con las delegaciones de invitados, las campanas que empezaron a sonar, una al minuto, una por cada año de la monarca, hasta 96. El desfile de la caballería rompió el silencio y, también, el aburrimiento, con su colorido y su música, más alegre que marcial. Hasta que llegaron los nuevos reyes, los vivos, y sus descendientes, Carlos, sus hermanos, sus hijos.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, había sido el protagonista mientras, atendiendo a unos a otros, a los autobuses -marrones, dorados, blancos- en los que se iban sucediendo las autoridades. Pero entonces el foco cambió en los millones de hogares que seguían la ceremonia y en la calle, donde cientos de pantallas contaban lo que ocurría: el féretro de la reina fue colocado sobre un carruaje de la Royal Navy, que dejó se usarse en 1901, que llevó ya a la reina Victoria, taratabuela de Isabel, y a su padre, Jorge, y al primer ministro favorito de la reina, Churchill. 3.000 kilos de estabilidad y solemnidad en manos de 142 soldados. Era el principio del fin, ahora sí.

Ocho minutos han tardado en llevar en ese carro a la reina de Westminster Hall, la sala más antigua del Parlamento inglés, a la abadía del mismo nombre, a 75 pasos por minuto. Andrew Strokes, sargento mayor, dio la orden y la comitiva, con Carlos, sus hermanos e hijos detrás, echó a andar. Sonó una gaita -había dos bandas representadas, irlandeses y escoceses-, y con su primera nota se agarró al pecho de los presentes y los lejanos, suene para una reina o para un pescador de Aberdeen. Marineros con los brazos entrelazados, con esa unión que ahora deberá tener el pueblo al que Isabel II deja en malos tiempos de crisis y recesión, encabezaban la marcha.

Sencilla y efectiva, como ella la diseñó, pulcra, minuciosa, para algunos excesiva, trasnochada, arcaica, pero que no dejaba de sentirse distinta, importante, por una mujer, una sola mujer, tan poco acostumbrados a que sean ellas y no ellos las que se lleven estos fastos. Una cumbre internacional de mandatarios, de los mayores, en un momento de enormes inestabilidades mundiales. Una mujer, todo lo que se desplegó para unos Juegos Olímpicos para una mujer de carne y hueso.

El féretro portaba sobre el estandarte de las cuatro naciones los símbolos del poder que fue: la corona imperial del estado, con las perlas tintineando con el balanceo, la que llevó el día de su coronación en 1952; el orbe de la soberana, esa bola que data de 1661 y que representa al mundo cristiano; y el centro de la cruz, con el segundo diamante más grande del mundo, que también llevó en su coronación. Todo sumado es un resumen del mando, del poder, en el mundo de los hombres y en el religioso, como cabeza visible de la Iglesia anglicana, que también tiene relevo con su muerte. Y todo sobre flores malvas y rosas, que recordaban esos colores siempre alegres de los vestidos de Isabel. Según ha tuiteado la Casa Real británica, la corona de flores contiene “romero, roble inglés y mirto -cortado de una planta cultivada a partir del ramo de boda de la reina- y flores en tonos dorados, rosados y burdeos con toques de blanco, cortadas de los jardines de las Residencias Reales”. Una selección hecha por su hijo. En la mitad de todo ello, un papel que se agita con el viento: una despedida de Carlos a su madre, escrita de puño y letra: “In loving and devoted memory, Charles R.”, una memoria “devota y amorosa” a su progenitora.

Su traslado al interior de la abadía fue rápido, sin incidentes, tras unos segundos de saludo militar tenazmente mantenido por su familia -los uniformados, entre los que no estaban ni Andrés ni Harry, despojados de ese mérito pese a ser, ambos, veteranos militares-, con mano firme, y en esos pasos ya se pudieron escuchar los primeros acordes de la música que con tanto mimo seleccionó Isabel en vida. Cantos de recuerdo, unos, y de simbolismo, otros, como El Señor es mi pastor, cantado en la boda de la reina y el Duque de Edimburgo en la abadía, en 1947; o Like as the hart, una versión del Salmo 42 de la compositora contemporánea Judith Weir, hecha especialmente para el servicio de hoy, un guiño de modernidad basado “la inquebrantable fe cristiana de la reina”. El coro de niños de la abadía de Westminster y el de la Capilla real del palacio de St James han estado a cargo de su interpretación.

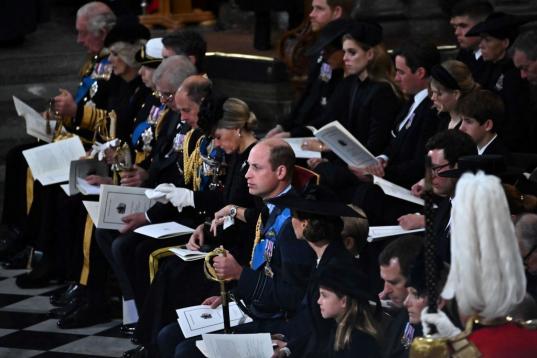

En las bancadas estaban los jefes de estado y gobierno de medio mundo, representantes de casas reales y de administraciones locales -ha sorprendido la presencia de la líder del Sinn Fein, el partido que un día fue el brazo político del IRA, republicano sin medias tintas-, pero también representantes de la ciudadanía que se ha quedado huérfana, de grupos vecinales a sanitarios, gente que la reina quería cerca en su adiós.

“Servicio amoroso”

Ya en su sermón, el arzobispo de Canterbury enfatizó que cuando “se va el poder y el privilegio”, debe quedar el “servicio amoroso” de la reina, “una persona alegre que llegó a muchísimas personas”. Un servicio y un deber que, dijo, espera que Carlos tome con las mismas energías. “Nos volveremos a encontrar”, remarcó la reina cuando mandó uno de sus mensajes más valorados y recientes, ante la crisis del coronavirus. Hacía referencia a una canción de la Segunda Guerra Mundial que supuso un canto de unidad. Fue un guiño entonces y ha sido un guiño hoy. A esa idea ha dado vueltas en sus palabras el religioso, a la necesidad de tener esperanza. A su entender, esa estela es la que debe seguir el país y los que vienen detrás, la de esperar pero desde la “entrega”, que ha recordado con frases de Isabel de muy temprano, cuando aún acababa de aterrizar al cargo, siempre presente el deber, el mayor mérito que le reconoce su pueblo.

A Carlos, mientras todo esto pasaba, se le ha visto concentrado y contenido, leyendo mucho el programa de los oficios, junto a su esposa, Camila. A sus casi 74 años, se le veía en forma. Entre sus hermanos, algo más de emoción, pero no mucho más de una raya roja en los ojos. Especial interés ha puesto el nuevo rey en los mensajes de las distintas iglesias, mostrando la diversidad religiosa, una marca que la reina ha cuidado y en la que el rey tiene especial interés, es un estudioso de la teología y la filosofía religiosa.

Pocos países como Reino Unido para el protocolo y los formalismos, y pocas personas en el mundo como Isabel II para condensarlo todo en una ceremonia de menos de dos horas. El Dios salve al rey con el que se ha cerrado el acto ha hecho guiñar los ojos varias veces al nuevo monarca, Carlos, y ha cuajado un aire diferente en la abadía, de trascendencia, a juzgar por los rostros de los presentes. El gaitero de la reina, el que tocaba para ella cada mañana, ha cerrado el funeral, antes de que Bach sonara para que el féretro saliera del templo. Música para dar paz, antes de los dos minutos de silencio que han callado al país, pura devoción, si no a la reina y a lo que representa, sí al formalismo que le acompaña.

Por delante quedaba una procesión para despedirse de sus súbditos, los que entienden que merece respeto por estar en su sitio, los más templados, y los que lloran su muerte como irreparable, por su carisma y conexión popular, un siglo que se va. Ahí sí ha habido cierto retraso en ese carruaje tirado por soldados, no más de 15 minutos sobre la hora prevista, hasta que el féretro ha llegado hasta el Arco de Wellington, en el centro de Londres. Desde allí debe ser desplazado en coche al castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de la capital, donde Isabel II recibirá sepultura en la capilla de San Jorge junto a su esposo, el príncipe Felipe, su padre, su padre y su hermana. También entonces habrá una pequeña ceremonia religiosa a la que asistirán apenas 800 elegidos, entre ellos los reyes Felipe y Letizia.

La reina dice adiós a la vida, a las obligaciones y al boato, y saluda ya a la Historia.