El año dos mil y pico...

En este mundo de avances tecnológicos y científicos notables, que ha consagrado la comunicación entre todos los seres del planeta, como nuevo dios y gallina de los huevos de oro, hemos sufrido la confusión no de las lenguas -como decía La Biblia- sino la de los principios esenciales para que la vida pueda existir y desarrollarse.

El taxi estaba ya esperando. En aquella época, lo de tener un taxi esperándote a la puerta de casa era algo excepcional, y su uso cotidiano solo estaba al alcance de una clase social, cuando menos desahogada, a la que mi familia no pertenecía. De hecho, cada vez que un taxi se adentraba por la calle de Sánchez Preciado, allá por su final, donde los altos bloques amarillos de la Obra Sindical dibujaban un sorprendente -para la época- sky line que casi se precipitaba sobre el valle que albergaría, años más tarde, lo que hoy es el Barrio del Pilar, se producía un cierto revuelo de curiosidad entre el vecindario, por lo infrecuente.

No fue este el caso. Era invierno y llovía con reciedumbre en aquella noche de finales de los 50, creo recordar. "Vamos, Pedro Mari, ten cuidado al subir, no te manches el pantalón del traje", me dijeron, casi al unísono, mi padre y mi madre. Yo estaba feliz. Miraba por la ventanilla del taxi las calles que se iban llenando de luz a medida que nos alejábamos de nuestro barrio y nos acercábamos al centro donde, a mí me lo parecía, la más preciosa ciudad del mundo se me mostraba, en todo su esplendor, llena preciosas farolas y elegantes edificios.

El camino era largo. Dejamos atrás la estación de Atocha y, poco a poco, el brillo de las señoriales farolas fue transformándose en pequeños puntos de luz amarillenta y mortecina, alejados unos de otros en directa proporción a nuestro alejamiento de las zonas nobles y que parecían estar como atados a la parte superior de los -entonces- frecuentes postes de la luz de muy ocasional verticalidad. Llegaron a estar tan distantes, unos de otros, que debimos salir de la ciudad, entendí yo y, fue entonces, allí, en mitad de la nada, cuando nos dijo el taxista: "Bueno, pues nada, esto es, aquí estamos". Mis padres miraban desde el interior, intentando encontrar algo entre la lluvia y la oscuridad, algún signo de vida, supongo, cuando, de pronto, se abrió la puerta del taxi y una voz educada, acogedora y amable nos sacó a todos del estado de búsqueda.

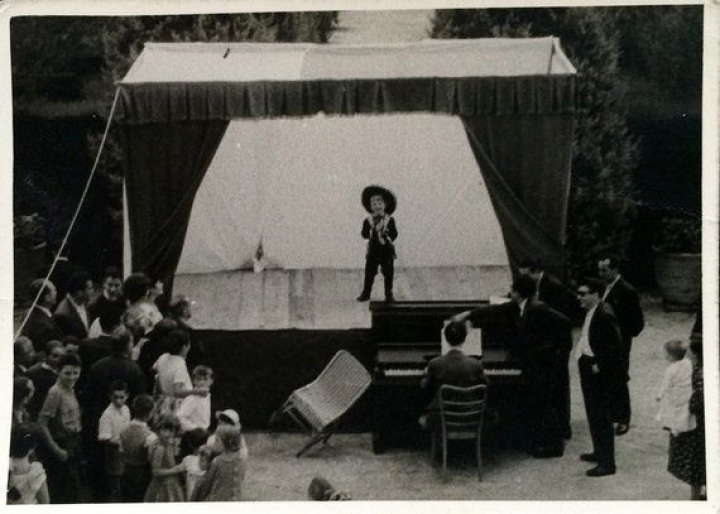

"Vaya nochecita, ¿verdad? ¡Gracias, muchas gracias por venir! Esperen, que esto va por cuenta nuestra", dijo aquel hombre, vestido de negro y armado con un enorme paraguas, mientras pagaba el importe del taxi. "Venga, vamos; es allí arriba". Empezamos a caminar por un barrizal indescriptible. Mis botas katiuskas cumplían bastante bien su cometido, y el pantalón del traje mejicano que llevaba puesto para la actuación se mantenía casi a salvo. En la lejanía podían apreciarse dos pequeñas farolas que iluminaban tenuemente lo que parecía ser un barracón. En ese momento, comprendí que la actuación no iba a ser en un escenario como los de la radio, o los salones de actos de algún colegio. Estábamos en El Pozo del Tío Raimundo, y el padre Llanos levantaba un colosal proyecto humano desde su compromiso con la vida y el cristianismo, lo que le costó numerosos problemas con la ortodoxia católica y política de la época.

Mi ánimo estaba un tanto desinflado por el escenario de la actuación. La idea de que ser un artista suponía acceder a un mundo separado del suelo, de los madrugones para ir a trabajar, de la disciplina y otras cosas, cuya falsedad descubriría más tarde, vivía en el inconsciente colectivo de gran parte de los españoles y yo, consecuentemente y siendo un niño de familia humilde, no era un caso aparte. El caso es que, un poco con cara de aquí estoy porque me han traído, empecé a cantar. En menos de un segundo empezó a apoderarse de mí una alegría enorme que se contagiaba por todo el barracón en el que habían habilitado con unos tablones algo parecido a un escenario y en el que había una barra, al fondo, con unas pocas mesas y sillas al borde del escenario donde se acomodaban los afortunados, pues el local estaba abarrotado y la gente se apretujaba, de pie, acomodándose como podía para ver las actuaciones. Entonces empecé mirar a las personas que llenaban el barracón. Sonreían y se daban codazos y me señalaban con la cabeza, con gesto de complicidad. Eran como mis padres, como mi familia y sentían y necesitaban lo mismo que yo y que todos: amor, compañía, trabajo, dignidad y respeto.

Una de mis primeras actuaciones, allá por el año 1959, lugar indeterminado. Foto archivo personal.

Comprendí, poco a poco, que ser artista, que era mi sueño, no era alejarse de la realidad y de la vida solo para cambiar un decorado por otro. El barro que rodeaba aquel barracón del Pozo del Tío Raimundo, en aquel Vallecas de aquel Madrid y aquella España, era el mismo barro que rodeaba, también, mi casa, en Sánchez Preciado. Esos altos bloques de casas, amarillos, para familias numerosas (35m cuadrados), que la Obra Sindical había construido, cuyo acceso no se había adoquinado y que cada invierno convertía aquello en un lodazal, eran la versión privilegiada de la migración de los mismos pobres a la capital y que, años más tarde, en otra periferia, retrató Alfonso Sastre en La taberna fantástica.

No puedo por menos que recordar que lo que hizo el padre Llanos en El Pozo del Tío Raimundo, no volver la mirada a otra parte ante lo duro de la realidad, fue algo extraordinario. Se fue allí y, allí, trabajó con aquellas personas, llegadas desde provincias a la capital en busca de algún tipo de futuro que, dadas sus circunstancias laborales, educacionales, políticas u otras, no podían alcanzar en modo alguno. Llanos trabajó allí y con ellos para cambiar su realidad y mejorar sus condiciones de vida, consolidando un espacio de cierta prosperidad, de educación y dignidad que, de no haberse realizado, habría mantenido en la más absoluta pobreza, marginalidad y tristeza a cientos de familias.

Creo viene al caso la situación de las miles de personas que vemos estos días huir despavoridas de la guerra, la miseria y la corrupción en sus países. Creo que debemos reflexionar -y actuar- seriamente sobre cuestiones que, por más que queramos negar, forman parte de nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado tan fácilmente al espejismo de nuestra comodidad que contemplamos todo aquello que no seamos nosotros mismos como algo que no existe. Habremos de hacer algo allí donde se genera todo este horror y también aquí, donde nos llegan las consecuencias de ese horror con forma y rostro humanos, por más que queramos volver la mirada.

Vivir comporta un riesgo. Salir a la calle a trabajar, a hacer la compra, al cine, ir al colegio o la universidad, alberga la posibilidad de ser atracados, violados, atropellados, asesinados y, aún así, salimos a vivir y tomamos las precauciones que podemos, aquellas que nuestros padres nos enseñaron para enfrentarnos a la vida pero si la negamos, hasta el punto de cerrar las puertas a todo, ¿de qué estamos hablando, qué defendemos, entonces? ¿Ayudar a quienes huyen de la muerte puede que posibilite la entrada a terroristas infiltrados? Sí, como también ocurre con la llegada de viajeros a través de los aeropuertos o las carreteras, a través de los viajes de negocios, de turismo, de estudios ... Los Estados tienen medios y recursos para protegerse y han de hacer su trabajo, hasta donde es posible, claro y, en cualquier caso, como le dijo Ava Gardner a su amigo y amante Howard Huges cuando éste le preguntaba obsesivamente por el estado de su limpieza: "Querido, no estás completamente limpio, nada lo está, pero hacemos lo que podemos".

El mito de la Torre de Babel proyecta sobre este nuestro momento, como civilización, una versión inquietante y aterradora. En este mundo de avances tecnológicos y científicos notables, que ha consagrado la comunicación entre todos los seres del planeta, como nuevo dios y gallina de los huevos de oro, hemos sufrido la confusión no de las lenguas -como decía La Biblia- sino la de los principios esenciales para que la vida pueda existir y desarrollarse; hemos alterado la percepción misma del mundo y que nos identifica como especie, hemos perdido la empatía, el raciocinio, atrofiado la intuición... y así todo. Nadie reconoce a nadie, nadie ve ni oye a nadie, pero, sobre todo, nadie quiere entender a nadie; solo miramos una imagen, confusa y confundida de nosotros mismos. Esto es una Babel reformulada y no nos hemos dado cuenta.

Mirémonos en el otro y puede ser que descubramos nuestro propio rostro. Actuemos en el escenario en el que nos toca actuar. Europa tiene una responsabilidad con sus, otrora, colonias africanas, que abandonó corrompidas y saqueadas. Allí donde se obró mal hay que obrar bien para restaurar la vida. Calcémonos las botas katiuskas para poder llegar a ese escenario a través del barro por el que todos caminamos; el barro forma parte de la vida. Y solo es agua y arena.

¿Saben qué cantaba yo, vestido de charro mejicano, más o menos por aquellos tiempos? "El año dos mil y pico / los hombres podrán volar / metidos en un cohete / hacia el espacio estelar..."