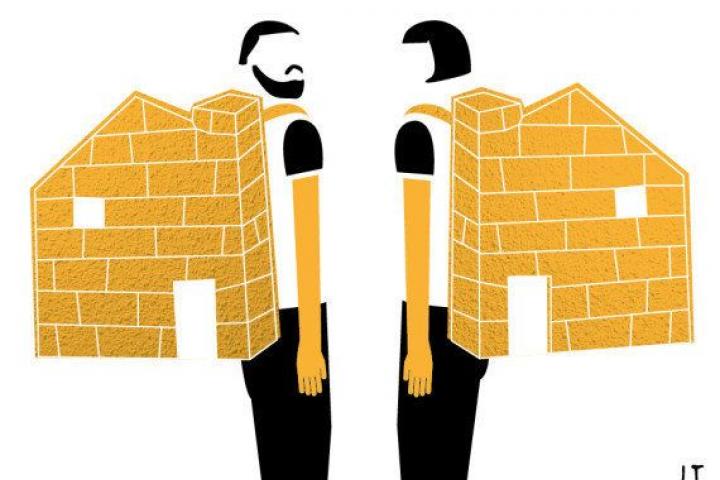

Amores migrantes

Los dos estaban casados y habían llegado a dos conclusiones universales: "Es más fácil emigrar solo que acompañado: uno puede estar más tiempo desbarrando, sin hogar, jugando con la identidad y las transformaciones, cagándola y enmendándola". Y dos: "Si el amor migratorio triunfa, es el mejor".

A Zavala, que tenía mucho de padre para Javier, siempre le gustaba ponerse un sombrero de estilo americano para caminar durante la noche por las calles húmedas de La Laguna. Llevaba una vida bastante saludable, después del infarto que estuvo a punto de llevárselo un viernes Santo. Pero de la dieta que vino después había decidido salvar uno o dos pitillos de liar al día. Cualquier médico le habría dado un mamporro, pero Javier sabía que Zavala había hecho en esos dos cigarrillos un pacto con el mundo de los vicios, porque no sólo servían para minarle la salud, sino que también le recordaban la fragilidad del ser humano, tan necesitado de ayudas, bastones, atajos. Las conversaciones entre ellos debían sumar ya unos cuantos años y sus paseos, continentes enteros. Pero siempre que gastaban un poquito más la suela de los zapatos, tenían la sensación de llevarse algo nuevo.

"Esto de irte con Luisa a Nepal va ser una prueba importante", le dijo a Javier cuando le contó que se marchaba un año a Asia a vivir con su chica.

Él también lo pensaba, pero quería escuchar las razones de Zavala. "¿Y eso?"

Cuando pensaba en alto, Zavala hablaba con voz de profesor. O de mediador en conflictos bélicos. O de frutero reflexivo: "En esas situaciones no hay red de seguridad. Son tú y ella".

Javier y Luisa vivieron un tiempo en Nepal con la sensación de que allí empezaban a conocerse, mientras caminaban por las calles polucionadísimas de Katmandú. Y lo que vieron del otro les gustó. Les siguió gustando cuando volvieron a España para probar suerte de nuevo. Y cuando la crisis les dio otra patada y los envió a una pequeña ciudad aislada en el sur andino de Ecuador. Y tanto les gustó que se casaron en Guayaquil.

Pero a Javier nunca se le escapó que los amores migratorios eran complejos. Y solía reflexionar sobre esas cosas cuando subía y bajaba la calle empinada que lo llevaba a la universidad católica donde estaba dando clases: Laura había dejado a su novio en medio de un viaje alrededor del mundo del que llevaban cinco años hablando. Y Ricardo y Pedro no habían aguantado un asalto en Argentina, aunque antes hubieran luchado durante diez años contra las risitas homófobas de sus familias. A María sólo le hicieron falta dos semanas en México D.F. para darse cuenta de que no conocía a su marido.

Menos mal que tenía a Francesc para hablar sobre esas cosas, con quien se fumaba el cigarrito que se permitía por las tardes. Se conocían desde hacía sólo cuatro meses, pero tan lejos de casa se sentían ya un poco hermanos. Los dos estaban casados y habían llegado a dos conclusiones universales: "Es más fácil emigrar solo que acompañado: uno puede estar más tiempo desbarrando, sin hogar, jugando con la identidad y las transformaciones, cagándola y enmendándola". Y dos: "Si el amor migratorio triunfa, es el mejor amor de todos". En eso pensaba mucho Javier cuando llegaba destrozado del trabajo y por cualquier bobería empezaba a soltar carcajadas con Luisa y constataban que jamás, en ningún momento, pensaron que la vida fuera a ser un caos tan grande.

Las últimas navidades las pasaron viajando por Ecuador, lejos de su gente por primera vez en la vida. Primero se llevaron el pavo congelado que la universidad le había regalado a Javier para cenarlo con unos amigos en un lugar de la costa llamado Machala, a más de 30 grados de temperatura. Luego se fueron a Cuenca, una ciudad preciosa de la sierra ecuatoriana que estaba llena de jubilados estadounidenses. Allí visitaron la sala de Urgencias de un hospital, por ataques de hipocondría eurocéntrica. Y para acabar el año, se fueron a buscar la vidilla bohemia en las calles de Quito, donde más de una vez le hicieron un quiebro a algún atracador o maleante imaginario.

"Los amores migratorios son un poco lunáticos", pensaba Javier, que echaba en falta comentarlo con Zavala, con su sombrero americano.

Ilustración: Jennifer Tapias