Sodoma y Gomorra a las cuatro de la tarde

En una película de Bernardo Bertolucci un personaje exclama: "¡Recuerda, Fabrizio, no se puede vivir sin Rossellini!". Desde que tengo eso que se dice uso de razón, el cine ha sido para mí como un oficio que me ha enseñado a vivir.

En una película de Bernardo Bertolucci un personaje exclama: "¡Recuerda, Fabrizio, no se puede vivir sin Rossellini!". Desde que tengo eso que se dice uso de razón, el cine ha sido para mí como un oficio que me ha enseñado a vivir. Porque si existía la península de Kamchatka, no era porque apareciera un apéndice de color verde oliva en la esquina superior del mapa de Asia, sino porque hasta allí habían llegado Tony Curtis y Jack Lemmon desde Alaska con sus coches antiguos en un trozo desprendido de un iceberg. Y los vikingos eran un pueblo de costumbres salvajes del norte de Europa donde Kirk Douglas se divertía los días de fiesta lanzando su hacha sobre las trenzas de las muchachas en la taberna del poblado. Y los trenes, los trenes de verdad, siempre atravesaban las grandes praderas como las diligencias solo existían cuando dejaban su rastro polvoriento por los paisajes desiertos del Monument Valley perseguidas por un grupo de indios a caballo.

Jules Dassin dirigió esta versión moderna de la tragedia de Eurípides.

Recuerdo que los carteles del cine de verano anunciaban la película Fedra, en los que se podía ver los rostros atormentados del trío protagonista, Melina Mercouri, Anthony Perkins y Raf Vallone. Entre los carteles había uno donde aparecía el actor americano con un traje blanco que era mi preferido. Y su madrastra, que era ni más ni menos que Melina Mercouri, en aquel momento representación máxima de la tragedia moderna, que había cambiado la clámide por los trajes de Dior. Era una de esas películas que los mayores calificaban de "fuertes" por su argumento. Un comentario que solían hacer con la misma gravedad que los rusos declaraban poseer la bomba de plutonio. O como uno de esos secretos que se desvelan a media voz en un velatorio ante el cuerpo presente del difunto.

-No está mal, pero el tema es... un poco fuerte- le contaba mamá, agitando las silabas del final de la frase, a la Tía Angelines mientras se tomaban un café con leche, una costumbre que practicaban en cualquier estación del año. Se habían acostumbrado a una suerte de híbrido mezclado con malta que perfumaba de buena mañana toda la casa. Y le explicaba que el argumento iba del hijo de la protagonista que en realidad era el hijastro que acababa enamorándose -y alguna cosa más- de su madrastra, con la que se había casado su padre allá en tierras griegas.

¡Vaya por Dios!- decía mi Tía Angelines ante las sombras incestuosas que comenzaban a formarse en el salón de casa. Aunque la Tía Angelines decía "¡Vaya por Dios!" como podía haber dicho "¡Viva la Pepa!", pues la verdad, no creo que le quitara mucho el sueño que Melina Mercouri se acostara con Anthony Perkins. Yo creo que lo único que le había quitado el sueño en algún momento de su vida era no tener un marido como el resto de sus hermanas y finalmente lo encontró, aunque decían que lo había hecho por interés económico y no por amor, que es por lo que se unían en matrimonio la mayoría de las personas cuando no existía la televisión. Hasta había oído decir a mi madre una vez que no dormía en la misma cama que su marido, que para mí, más que extraño, se me antojaba como una cosa muy moderna esto de dormir en camas separadas y sin contacto físico. Como en las comedias americanas que se veían en el cine.

Esta película formaba parte de esas historias que alimentaban mi imaginación mientras cumplía las horas de la siesta obligada. Ese tiempo en el que mundo parecía detenerse detrás de la persiana cerrada a cal y canto y sólo traspasado por unas flechas de luz que dibujaban en mi habitación pequeños puntos de fantasía. Los más pequeños permanecíamos en la oscuridad hasta que del exterior entraba el olor de la tierra mojada del jardín.

A veces conseguía colarme en algunas de las películas no aptas, un milagro que se producía según el estado de ánimo del portero de la sala. Esas películas cuya visión me enviaban directamente a la gran caldera junto a Pedro Botero, medio desnudo, cociendo vivos a los niños pecadores y cinéfilos precoces. Y me veía descendiendo a un reservado oscuro, poblado de deseos libidinosos, pensamientos lascivos, besos con lengua, bajas pasiones, tocamientos impuros, amores equívocos, estrellas lujuriosas y bailes voluptuosos a cargo de la Reina de la Saba que guardaba un gran parecido con Gina Lollobrigida.

Esta vida de promiscuidad entre el colegio y Sodoma & Gomorra continuaría con otros posibles episodios de pecado y abyección, y que sólo gracias a mi ángel de la guarda, pude finalmente evitar. Como la visión de Vida Privada, una de las primeras películas "fuertes" de Brigitte Bardot que se exhibía finalmente en las pantallas españolas.

-Pues tampoco es para tanto- había sentenciado mamá después de haber ido con mi padre al cine donde la proyectaban. Y este "tampoco es para tanto" lo decía con la autoridad que lo podía decir el crítico de cine del New York Times. Y papá no decía nada, aunque seguramente él también esperaba alguna cosa más, después de todo el lío que se había formado con la actriz francesa cada vez que aparecía en bikini en alguna revista. De Vida Privada sólo quedó el recuerdo de la cartelera que mi padre me trajo del cine y que yo guardé como el que guarda oro en paño. Mi colección de carteleras era como el Museo del Prado. Uno de los momentos más traumáticos que recuerdo -junto a mi primer aparato de ortodoncia- fue su desaparición durante uno de los traslados que hicimos. Para mí, su desaparición resultó tan devastadora como para la Unesco la destrucción de las estatuas de los budas por parte de los talibanes.

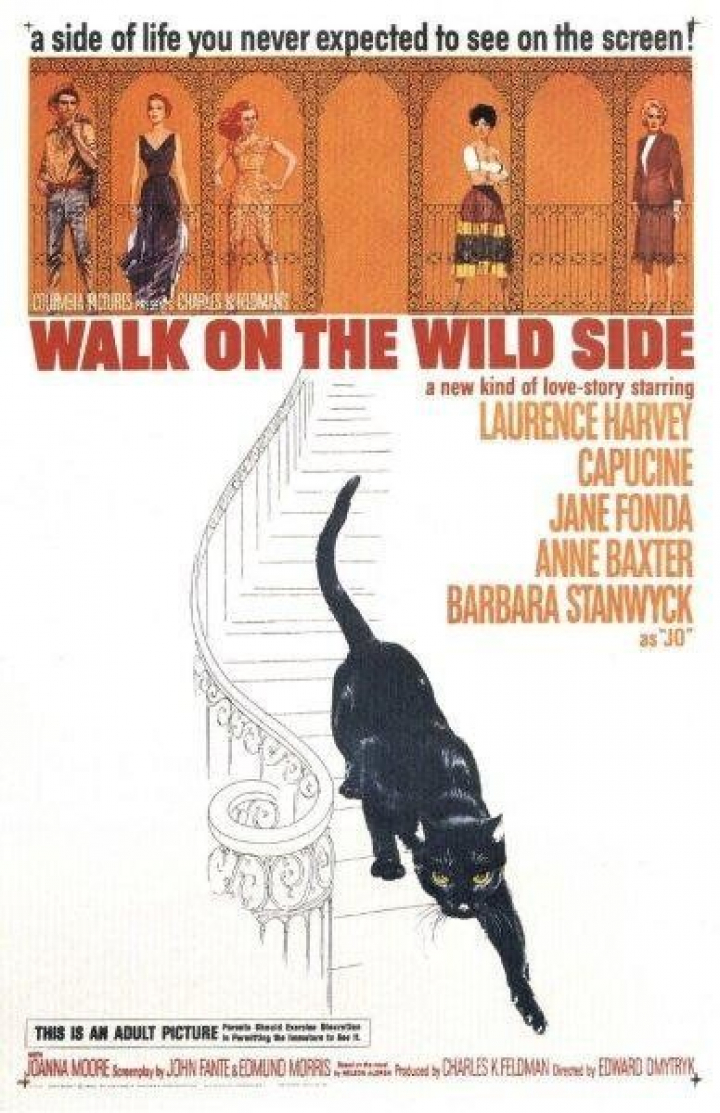

Cartel original de la película que en España se conocería como La gata negra.

Mi educación cinematográfica y licenciosa tuvo otro momento decisivo con La gata negra, otra de esas películas que se comentaba como "muy fuerte" y que todo el mundo sin embargo quería ver. Debía ser muy fuerte a juzgar por la calificación que le habían otorgado, pero mi imaginación libidinosa no iba más allá de los besos que Capucine se daba con su enamorado Lawrence Harvey. Con el paso del tiempo supe que aquella gran casa de Nueva Orleans y por donde Capucine bajaba por las escaleras como si estuviera en un desfile de Givenchy, en realidad era un prostíbulo donde se ejercía el amor mercenario. Y que además, la dueña del prostíbulo, que era Barbara Stanwick, estaba perdidamente enamorada, como en un bolero de Olga Guillot, de Capucine que la aguantaba como el que no quiere la cosa, su pasión insana.

Nunca llegué a tener un traje blanco como el que llevaba Anthony Perkins en Fedra, pero algunos días, en ese tiempo inmóvil que se extiende por las primeras horas de la tarde del verano, cuando duermen los árboles y se encienden las avenidas, vuelvo a soñar con él mientras viajo al país de mi infancia. Aquel territorio donde cada semana desde el proyector de una cabina situada en el fondo de la sala, un halo de luz creaba un mundo de belleza y fantasía que nos protegía del frío y del miedo a crecer.