Cómo reparar un sistema alimentario que no se diseñó para alimentar a la población

La agricultura industrial es nociva tanto para los trabajadores como para el medioambiente. Los agricultores y agricultoras de todo el mundo están creando sistemas alimentarios más justos que trabajan con la Tierra y no en su contra

A principios de este año, la población estadounidense experimentó el colapso de un sistema alimentario que depende de la agricultura industrial, se basa prácticamente en monopolios y explota a los trabajadores. Solo dos meses después del comienzo de la pandemia, la industria cárnica de la nación más poderosa del mundo se vino abajo.

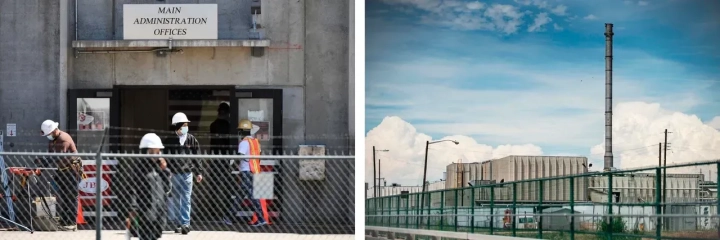

En marzo y abril, la COVID-19 barrió los centros de transformación cárnicos, infectando a miles de trabajadores. En Colorado, un brote en un enorme centro de transformación de carne de vacuno de la empresa JBS mató a seis trabajadores. En Dakota del Sur, al aumentarse los casos en un centro de transformación de carne de cerdo de Smithfield, el Gobierno ofreció bonificaciones al personal para que siguiera yendo a trabajar (la empresa declaró que cualquier empleado que faltara al trabajo por haber estado expuesto o afectado por la COVID-19 seguiría recibiendo un sueldo). En noviembre, más de 11.000 trabajadores de Tyson Foods ya habían sido diagnosticados con COVID-19, el 9% del total de su plantilla.

“Era como beber de una manguera de incendios”, señala la periodista Leah Douglas, que en abril comenzó a rastrear los brotes de COVID-19 en el sistema alimentario:“El ritmo de propagación fue muy rápido”.

El 22 de abril, Douglas publicó la primera versión del mapa con aproximadamente 40 brotes. Ahora, el mapa está repleto de puntos de color naranja, azul y rosa: se pueden visualizar más de 73.600 casos de COVID-19 y 336 muertes entre los trabajadores del sector alimentario. Más de 49.000 de estos casos son de trabajadores del sector cárnico.

El tamaño actual de los centros de transformación de carne los convierte en “incubadoras perfectas para propagar un virus como este”, declara Douglas. En una industria que apuesta por la eficiencia, el personal permanece hombro con hombro durante horas en áreas húmedas y sin ventilación. Comparten baños, cafeterías y, a veces, vivienda y transporte.

La industria cárnica de Estados Unidos no necesitó mucho tiempo para alcanzar un punto crítico. Los casos aumentaron, los centros cerraron y, de repente, el país experimentó una escasez de este tipo de productos. En mayo, uno de cada cinco restaurantes de la cadena de comida rápida Wendy’s había agotado sus existencias de ternera.

“Muchas personas se sorprendieron de que cerrar una instalación de 3.000 trabajadores durante una semana afectara de forma demostrable al suministro nacional de alimentos”, añade Douglas.

El impacto de la COVID-19 sobre el sistema alimentario estadounidense ha sido una llamada de atención. Es el resultado casi directo de la destrucción de la naturaleza por parte de la humanidad, especialmente del aumento de la deforestación, la contaminación y la destrucción de los hábitats. Podemos considerar la pandemia un ejercicio de calentamiento, no solo frente a los futuros brotes de enfermedades, sino ante una crisis climática que se intensifica y que amenaza a los sistemas de los que dependemos para sobrevivir.

La pandemia ha expuesto la fragilidad de nuestro moderno sistema alimentario, orientado al consumidor y envuelto en film de plástico.

Además de la crisis sanitaria, este año se han disparado la pobreza y la inseguridad alimentaria. En julio, 29 millones de estadounidenses declararon que “a veces o a menudo” carecían de suficiente comida.

Al mismo tiempo, la población estadounidense tuvo que ver y escuchar las imágenes e historias de agricultores y ganaderos obligados a tirar la leche, destruir las cosechas y practicar la eutanasia a su ganado cuando los centros de transformación y los restaurantes cerraron.

Según Phil Howard, científico social y profesor de la Universidad del Estado de Michigan, la incoherencia de desperdiciar alimentos y pasar hambre son el resultado de un sistema alimentario industrial ”que no se diseñó para alimentar a la población” sino más bien “para aumentar el poder de un puñado de empresas dominantes”.

Durante las dos últimas décadas, Howard ha estudiado la consolidación del sistema alimentario. Ha documentado la fusión entre las grandes empresas corporativas, el aumento de la participación extranjera, cómo las grandes empresas engullen a otras más pequeñas y cómo un marketing engañoso impide ver la tendencia del mercado a la monopolización.

En la actualidad, seis empresas controlan dos tercios del suministro cárnico de Estados Unidos. Antiguamente los trabajadores de los centros de transformación de carne ganaban salarios relativamente altos, pero en las últimas cuatro décadas se han reducido tanto los salarios como la seguridad laboral de una plantilla que a menudo es explotada y que está compuesta en gran parte por inmigrantes y trabajadores de color.

Por supuesto, no solo ocurre en el sector cárnico, y no solo pasa en Estados Unidos.

Cada segmento de la cadena alimentaria mundial actual, desde las semillas y el equipo agrícola al estante del supermercado, se ve afectado por esta tendencia a la consolidación corporativa. Por ejemplo, más del 60% de las ventas mundiales de semillas corre a cargo de cuatro únicas empresas.

Se nos ha hecho creer que la agricultura dominada por las grandes empresas es la forma más eficiente y eficaz de alimentar a una población cada vez más numerosa, pero este argumento ignora el daño que ocasiona. Es un problema social y medioambiental que recibe grandes subvenciones.

Dado que un puñado de empresas controlan los mercados, los agricultores ven cómo sus ingresos disminuyen al verse obligados a pagar precios más altos por las materias primas y aceptar precios más bajos por los productos que cultivan. A nivel mundial, los agricultores también están perdiendo control sobre sus propias explotaciones, ya que las empresas aumentan el control sobre la producción mediante contratos abusivos.

Los costes medioambientales son enormes. La contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la fragmentación de los paisajes naturales están aumentando. La escorrentía de fertilizantes viaja desde el río Mississippi al Golfo de México creando gigantescas “zonas muertas”. Miles de kilómetros cuadrados del Cerrado de Brasil, considerada la región de mayor riqueza biológica del mundo y un enorme sumidero de carbono, se han talado para cultivar extensas plantaciones de soja, la gran mayoría destinadas a la alimentación animal. La pérdida de hábitat es uno de los factores principales que contribuye a las enfermedades zoonóticas, como la COVID-19, que se propagan de los animales salvajes a los seres humanos.

Las prácticas agrícolas industriales, además, destruyen el suelo del que dependen, requiriendo más fertilizantes y terrenos.

La agricultura industrial quiere hacernos creer que “alimentar al mundo” es un problema con una única solución: aumentar la producción para alimentar a una población creciente. Pero ante un futuro incierto, si queremos alimentar al mundo será necesario desmantelar las arraigadas instituciones de poder y adoptar diversos métodos de producción de alimentos que trabajen con los ecosistemas locales y no contra ellos.

El futuro de la agricultura pasa por adoptar prácticas agrícolas autóctonas e implementar nuevas prácticas de bajo impacto. Agricultores y científicos de todo el mundo tienen experiencia directa en la creación de sistemas alimentarios más equitativos y ecológicos.

Las verdes colinas de la región de Chianti (Italia) están salpicadas de viñedos. El 70% del famoso vino tinto de esta zona se vende en todo el mundo. Pero al igual que en muchas otras regiones agrícolas orientadas a la exportación, hay pocos agricultores en Chianti que cultiven alimentos que pueda consumir la población local. Lorenzo Costa intenta rebelarse contra esta tendencia.

Costa es el único agricultor de la ciudad de Gaiole, en el corazón de la región de Chianti Classico, que no cultiva uvas para vino. Su granja tiene casi nueve hectáreas y en sus laderas hay terrazas de 300 años de antigüedad plantadas con 18 cultivos diferentes, incluyendo lentejas, patatas, aceitunas y azafrán. Pocas veces sus productos recorren más de 17 kilómetros y los vende a los vecinos y chefs locales; él dice que de eso se trata. Aunque la región Chianti Classico es agrícola, no produce casi ningún alimento que pueda ir directamente a la mesa.

Para Costa, su fuerte es la diversidad de productos. Durante el confinamiento italiano a principios de la pandemia, Costa se enteró de que las grandes granjas habían perdido su único cultivo por falta de mercado o de mano de obra.

“Lo que vimos durante el confinamiento fue que las granjas con monocultivos tenían problemas”, señala Costa, mientras que granjas con mayor diversidad, como la suya, que comercializan directamente al consumidor, estaban más capacitadas para afrontar la crisis.

Según Howard, en general, tanto las cadenas alimentarias locales y regionales como las cadenas de suministro más pequeñas se han visto menos afectadas por la pandemia. Asimismo, los pequeños agricultores, transformadores y minoristas han podido sobrellevar estos difíciles meses mejor que las empresas más grandes. Esto se debe en parte a que tienen “más flexibilidad y mayor capacidad para cambiar rápidamente”.

La falta de flexibilidad supone un grave riesgo. Tomando de nuevo como ejemplo los centros transformadores de carne de Estados Unidos, según Douglas, si se quiere detener la propagación de la COVID-19 entre la plantilla de estos centros debe haber un cambio estructural: menos trabajadores y menor velocidad en la cadena. Pero los centros de transformación son intrínsecamente rígidos y orientados a la producción y, según Douglas, incluso en una crisis“carecen de margen para reducir la velocidad de la cadena, aunque sabemos que esto es posiblemente lo más importante que se puede hacer”.

El empeño de la agricultura industrial en la llamada eficiencia ha supuesto también la pérdida de diversidad: enormes zonas se han transformando en monocultivos, kilómetros y kilómetros de un solo cultivo básico. Casi la mitad de la tierra agrícola mundial se dedica a cuatro cultivos: soja, trigo, arroz y maíz.

Estos cultivos básicos son alimentos de primera necesidad para la mayoría de la población mundial y una parte vital del sistema alimentario mundial. Pero los monocultivos industriales requieren a menudo de productos químicos que degradan el suelo, reducen la biodiversidad y ponen en peligro a los trabajadores. Se estima que anualmente hasta 25 millones de trabajadores agrícolas sufren algún tipo de envenenamiento por plaguicida.

“A largo plazo los monocultivos son nefastos para la seguridad alimentaria”, señala el agricultor y científico Debal Deb, fundador del único banco de semillas mundial de arroz ancestral con código abierto. La historia nos recuerda sus peligros. Durante la Gran Hambruna de Irlanda, a mediados del siglo XIX, alrededor de un millón de irlandeses murieron de hambre después de que la cosecha de patatas del país se echara a perder por un parásito. ¿Cuál fue el problema? Una sola variedad de patata que resultó ser susceptible a la enfermedad.

Es una historia que corremos el riesgo de repetir. Por ejemplo, hoy día un hongo mortal está infectando las plantaciones de banana de todo el mundo. Debido a que más de la mitad de las bananas que se cultivan en el mundo son de la variedad Cavendish, si la enfermedad se propaga, el suministro mundial de bananas estaría en grave peligro así como las comunidades que dependen económicamente de esta industria.

Nichie Abo, un guerrero de la tribu Kalinago de la isla Dominica, conoce bien los peligros de depender de un solo cultivo y la importancia de mantener una producción alimentaria y unos conocimientos diversificados, incluso en aquellas comunidades donde los cultivos destinados a la comercialización y exportación juegan un papel importante.

Según Abo, el terreno volcánico de Dominica ha dificultado el desarrollo de la agricultura comercial, a excepción de la industria bananera que prosperó durante las décadas de los 70 y 80 hasta la década de los 90 cuando tuvo lugar la “guerra del plátano”. Fue entonces cuando el Gobierno de Clinton demandó a la Unión Europea alegando que la isla tenía acceso preferente a los mercados europeos. La UE perdió y la producción comercial de bananas desapareció en buena parte de Dominica.

La pérdida de la industria bananera supuso la pérdida de la principal fuente de empleo, así que los isleños volvieron a los métodos tradicionales de producción de alimentos. Los residentes ahora cultivan suficiente comida para alimentar a sus familias y vender el excedente a los mercados de Dominica y de las islas vecinas. Hoy en día, más de 3.000 miembros de la tribu Kalinago viven de la tierra, pescando y practicando la agricultura de subsistencia. “Puedo sobrevivir con solo salir a mi jardín”, añade Abo, refiriéndose a los alimentos que le rodean: yuca, taro, coco, fruta del pan o mango.

Abo ha seguido las noticias sobre el desplome de las cadenas alimentarias de Europa y Estados Unidos. “Es patético, de verdad”, dice. El sistema alimentario industrial lo “promueven personas que han ganado dinero y están en posición de manipular el sistema para poder seguir viviendo vidas inimaginables para personas como yo... y, al mismo tiempo, están destruyendo el planeta”.

La isla puede ser “materialmente pobre”, declara Abo, pero el estilo de vida del pueblo Kalinago se basa en la resiliencia. El huracán María devastó la isla en 2017 y destruyó sus casas, pero la comunidad nunca se quedó sin comida. Seguían teniendo tubérculos en el suelo y peces en el océano.

Para Abo, volver a crear un sistema alimentario a nivel local es la forma en que la isla recupere el control. Para construir una comunidad resiliente Abo cree que hay que “crear una comunidad que pueda alimentarse a sí misma”.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, la organización internacional de derechos de los campesinos La Vía Campesina acuñó el término “soberanía alimentaria”. Aunque el concepto se entiende generalmente como el derecho de un pueblo a controlar los alimentos que produce y come, la soberanía alimentaria también es un movimiento. Los pequeños agricultores, los agricultores sin tierra y las personas más afectadas por la apropiación de tierras, la pobreza y el hambre dirigen este movimiento que se opone a los modelos tradicionales empleados por las empresas agroindustriales.

Según Elizabeth Mpofu, agricultora y coordinadora general de La Vía Campesina, la soberanía alimentaria tiene sus raíces en la lucha por la justicia y la igualdad. Las mujeres producen el 40% de los alimentos del mundo y, sin embargo, son propietarias de menos del 20% de la tierra, una desigualdad que Mpofu ha sufrido a nivel personal. Hasta que el Gobierno de Zimbabue no llevó a cabo una reforma agraria en 2000, Mpofu no pudo tener las tierras a su nombre en vez de al de su marido.

Aunque el objetivo de la reforma agraria de Zimbabue era poner fin al racismo por el que se concentraba la tierra en manos de los granjeros blancos, también se la ha culpabilizado del aumento del índice de pobreza y de la hambruna. Pero para Mpofu, el hecho de poder cultivar sus propias tierras ha supuesto un aumento en la seguridad alimentaria de su comunidad. Las tierras que antes estaban en manos de seis granjeros blancos ahora son cultivadas por 320 granjeros negros de Zimbabue. Los alimentos se intercambian y comparten entre las familias y cualquier excedente se comercializa.

En la actualidad, Mpofu cultiva hortalizas, cacahuetes y cereales sin irrigación en 10 hectáreas de la provincia de Masvingo, una de las zonas más secas de Zimbabue. Cría cabras, cerdos y pollos por su carne. Produce todos sus alimentos, excepto algunos básicos que compra, como el azúcar y la sal.

Sin embargo, según Mpofu, en todo el Sur Global las corporaciones y fundaciones siguen imponiendo a los pequeños agricultores el uso de nuevas y costosas tecnologías, de semillas genéticamente modificadas así como de fertilizantes y pesticidas químicos. Esas entidades sostienen que “el sistema agrícola que desarrollamos es incapaz de alimentar al país”, declaró Mpofu durante la entrevista en un podcast. “Eso es totalmente falso”.

Los pequeños agricultores producen alrededor del 70% de los alimentos del mundo en el 19% de las tierras cultivadas, señala Cardeli, fundador de la organización sin ánimo de lucro A Growing Culture. “Una vez asimilamos esta estadística no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo consiguen los sistemas de agricultura industrial llevarse el mérito por alimentar al mundo? ¿Quién es más eficiente? ¿Quién tiene mayor capacidad de adaptación?”

Aunque la COVID-19 ha aumentado el interés de los consumidores por las pequeñas granjas y los alimentos de cercanía, existen limitaciones. El tamaño es una de las características que ayudan a las granjas más pequeñas y diversificadas a ser tan resistentes, pero también puede ser una desventaja económica.

Es un reto que Chris Newman, granjero negro y nativo de Virginia, se ha propuesto superar. Newman, que dirige Sylvanaqua Farms, una granja que vende carne y huevos en la Bahía de Chesapeake, sostiene que la mayoría de las granjas pequeñas independientes son inviables.

“Si vas a competir con las grandes corporaciones, tienes que competir como una gran empresa”, señaló Newman en una entrevista. “Y no lo vas a conseguir con un millón de granjas independientes cada una a lo suyo.”

Newman propone un modelo diferente donde los productores unan recursos para producir alimentos “de forma regenerativa, responsable y ética”. La idea de Newman es crear colectivos de pequeños agricultores trabajando a nivel regional que son dueños de toda la cadena de suministro: “Los viveros y criaderos, las granjas y centros de transformación, la distribución y los puntos finales de venta del mercado”. Esto les permitiría mantener unos precios asequibles al tiempo que minimizan el impacto medioambiental.

En la actualidad, Sylvanaqua Farms gestiona activamente el ganado en 48 hectáreas de una propiedad de unas 768 hectáreas. “Básicamente somos una antigua granja familiar camino de convertirnos en un colectivo”, aclara Newman. Una granja que trata de resolver simultáneamente varios problemas graves del sistema alimentario:“Asegurándonos que se compensa de forma justa [a los agricultores] y que ponemos fin a la explotación laboral en el sistema agrícola... y haciendo realmente accesibles los productos de la agricultura regenerativa a personas que no pertenecen al 1%”.

Newman, miembro inscrito de la Choptico Band of Piscataway Indians, cree que es posible combinar las realidades del mercado con la gestión indígena de la tierra a gran escala. Es una forma de cuidar la tierra que reconoce la interdependencia con el planeta, añade. “Incluso la palabra ‘agricultor’ en mi idioma, ehakihet, significa una persona que está en la tierra. No puedes definir a alguien como granjero sin definirlo también como protector de la tierra”.

Aunque existen numerosas soluciones para “reparar” el sistema alimentario, desde hamburguesas creadas en laboratorios hasta llamativas aplicaciones desarrolladas por startups tecnológicas y capitalistas de riesgo, hay muchas razones para ser escépticos. Lo que se presentan como soluciones sencillas y mágicas, añade Howard, son de hecho formas “de llevar la voz cantante para evitar tratar cuestiones sociales, políticas y económicas complejas”.

Cardeli está de acuerdo y añade que si no cambiamos por completo la balanza de poder y los beneficios de nuestros sistemas alimentarios y agrícolas, las “soluciones” únicas serán insuficientes.

Para disminuir el control empresarial sobre el sistema alimentario y democratizar la producción es necesario tomar medidas políticas, algo poco común en los últimos años.

Pero hay excepciones. En Estados Unidos la necesidad de acabar con la agricultura dominada por las grandes empresas ha llegado a nivel estatal. Por ejemplo, el senador demócrata Cory Booker (Nueva Jersey) ha reaccionado a las demandas de los movimientos de base presentando proyectos de ley que impedirán futuras fusiones, harán que la agroindustria contaminante rinda cuentas y ayudarán a los agricultores a abandonar la ganadería industrial.

Aunque Howard cree que este tipo de legislación contribuye a aumentar la concienciación social, en general no considera que estos cambios normativos sirvan de mucho. “Desde la década de los 80, el Gobierno [de Estados Unidos] ha reforzado estas tendencias y empeorado mucho las cosas”, señala. Los jueces federales reinterpretan las leyes antimonopolio de forma tan radical que no tienen ningún calado, añade Howard, y “en realidad solo refuerzan el poder de las grandes empresas”.

También señala la necesidad de reformar los sistemas de subvenciones de todo el mundo ya que ayudan a afianzar la agricultura industrial. En Estados Unidos, entre 1995 y 2020, el 78% de las subvenciones para productos básicos (casi 188.000 millones de dólares) fueron a parar al 10% de los receptores.

Además de la legislación nacional, se puede progresar a nivel municipal, como lo demuestra la ciudad brasileña de Belo Horizonte, que en 1993 garantizó a sus 2,5 millones de habitantes el derecho a tener suficientes alimentos de calidad. Con solo el 2% del presupuesto anual de la ciudad se pusieron en marcha casi 20 programas que garantizan la seguridad alimentaria; las medidas tomadas incluyendo la formación en agroecología, los huertos comunitarios, el establecimiento de restaurantes subvencionados donde cualquier residente puede comer por menos de un dólar y una red de pequeñas granjas que venden directamente al consumidor.

Desde que se puso en marcha el programa, la tasa de malnutrición de la ciudad se ha reducido en gran medida, la mortalidad infantil ha disminuido en un 70% y el consumo de alimentos locales y orgánicos ha aumentado enormemente. A fecha de 2019 se han suministrado más de 31.000 toneladas de alimentos saludables y asequibles a la población y se han puesto en marcha 37 sistemas alimentarios comunitarios.

Los movimientos que demandan medidas contra el cambio climático también podrían dar lugar a reformas agrícolas. El presidente electo, Joe Biden, ha prometido incluir incentivos para los agricultores en su plan de acción climática cuando su Gobierno asuma el control en enero de 2021, aunque no está claro en qué medida. A nivel mundial, los inversores y las entidades crediticias también presionan a las empresas agrícolas para que tomen medidas contra el cambio climático. En junio, siete grandes empresas de inversión europeas advirtieron que se desligarían de aquellos productores de carne de vacuno, comerciantes de granos e incluso de los bonos del Gobierno brasileño si no se tomaban medidas para frenar la creciente deforestación de la Amazonía brasileña.

“Cuando el sistema alimentario funciona con normalidad es el mayor responsable del cambio climático, de la degradación de los ecosistemas y de los niveles fatales de contaminación. Cuando no funciona bien, incuba nuevas y letales enfermedades en las placas de Petri de las granjas de engorde de los animales”, escribe el autor Raj Patel en su libro Obesos y famélicos: “El sistema alimentario es una ametralladora que genera nuevas amenazas como parte de su operación rutinaria”.

Desafortunadamente, en estos últimos ocho meses hemos visto en repetidas ocasiones cómo trabaja esa ametralladora. Si la COVID-19 era un test, el sistema alimentario lo suspendió. La urgencia es cada vez mayor ya que la creciente pobreza, los desastres medioambientales y la crisis de la salud pública a nivel mundial amenazan la seguridad alimentaria en paralelo con la crisis climática. Es probable que si seguimos como hasta ahora se ponga en peligro el suministro mundial de alimentos, se reduzca el rendimiento de los cultivos, los alimentos sean menos nutritivos y suban los precios.

Al igual que los monocultivos agrícolas, el sistema alimentario está dominado por un monocultivo de ideas obsoletas que a menudo son perjudiciales. Pero hay otras formas de cultivar, transformar y distribuir los alimentos: escuchando a la multitud de voces mundiales hallaremos nuevos caminos para seguir adelante.

La expansión desenfrenada del sistema alimentario industrial durante décadas ha provocado que desaparezcan las prácticas agrícolas antiquísimas, la tutoría e intercambio de habilidades, la salud del agua y del suelo, el bienestar de nuestras familias y vecinos y la seguridad alimentaria.

Según Abo, a pesar de todo el poder y poderío del sistema alimentario industrial, este carece de algo intangible pero fundamental: “El respeto por las plantas, por el agua, el aire y por todas las cosas que nos mantienen vivos”.

CORRECCIÓN: Este artículo cita erróneamente a Smithfield como una de las cuatro empresas que controlan la producción de carne de vacuno en Estados Unidos. Smithfield no produce carne de vacuno.

Este artículo forma parte de la colaboración entre Huffpost UK y Unearthed, el equipo de investigación periodística de Greenpeace UK, y ha sido traducido del inglés.