En busca del año perdido

Desde el balcón en sombra de los setenta años se sienten aún más los escalofríos del vértigo.

Habían cerrado ya museos y bibliotecas sin que la ciudadanía se mostrase afectada por tal decisión. La prohibición de acceder a los estadios deportivos sí que levantó ampollas. Y la suspensión de las clases presenciales nos hizo sentirnos burgueses de Buñuel, personajes de una obra de teatro de la que ignorábamos texto y decorados.

Aún confiábamos en que cada medida fuera la última. Incluso algunas nos parecían desmedidas o fruto de la paranoia. Pasamos aquel viernes apurando copas y rumores con los amigos, despidiéndonos, sin querer saberlo, de los bares, de las librerías, de los parques…

El anuncio de la proclamación del estado de alarma me noqueó como la mejor izquierda de Legrá. Desde el balcón en sombra de los 70 años se sienten aún más los escalofríos del vértigo.

La única reacción coordinada que recuerdo fue la de los fumadores, que salieron de estampida hacia los estancos en busca de suministro para 15 días.

Los del restaurante nos despedimos sin efusiones ni dramatismos. Cada cual se llevó una bolsa de productos perecederos, tan repleta que no cabían en ella ni el miedo, ni la incertidumbre, ni la ansiedad.

El buen Diego quiso dejar un rasgo de humor flotando en la sala vacía: “Bien mirado, jefe, lo bueno de no tener reservas es que así no nos anulan”.

El único gesto impostado que me permití aquella noche fue el de encender un puro —el último hasta hoy— y sostenerlo entre los dedos mientras llamaba al sueño con un whisky largo. Pero también el sueño estaba confinado.

Todavía algunas noches, y antes de que el clarear me sorprenda, rememoro aquellas sonámbulas vigilias donde si abrías la ventana entraba el cierzo y, si abrías la nevera, el remordimiento de la báscula.

Quizás ya lo hayamos olvidado, pero, a pesar del equinoccio y el cambio de estación, sentimos que eran las noches las que realmente se alargaban. Y así, una tras otra, escuchando con oídos de la Stasi —aquella epidemia alemana— los ruidos en el piso de arriba o las conversaciones al otro lado del tabique mientras el patio de vecinos se llenaba de falsos amaneceres.

¿Cómo íbamos a sospechar que aquella condena se alargaría hasta los tres meses?

Como amantes olvidadas, recuperé a tantos autores que volvieron a hablarme al oído, sin más pausa que la justa para llenar de nuevo el vaso. Sentí, con Alberti, que “es urgente preguntar por los ausentes, de su eterna prisión romper los lazos”. Y descubrí que la televisión, que ya aborrecíamos, era aún peor.

Escuché los ecos que recorrían las calles vacías y ninguno me resultó más desagradable que los ladridos de la policía de balcón, que escupía su rabia sin preguntar siquiera. Hubo que improvisar brazaletes para que los niños autistas no fueran castigados por los nuevos nazis.

Padecí también a los apocalípticos con sus mensajes de miedo, expandiendo a granel el rumor de destrucción. Y durante tres meses renuncié a cualquier escrito. Poco se habría perdido de haberlos prolongado.

Y cada atardecer fue tal la mascletá de aplausos que mi vecino, el banderillero, se desmonteraba entre los geranios. Mientras tanto, en el albero de luz de Canal Plus nos empachaban a diario con toros en conserva.

Me identifiqué con los que derrochando altruismo, fueron conductores, recaderos, incluso paseantes de perros. Alabé, y seguiré haciéndolo la abnegada labor del doctor Simón, de quien algún mal parido afirmó que no casualmente tenía nombre de enterrador.

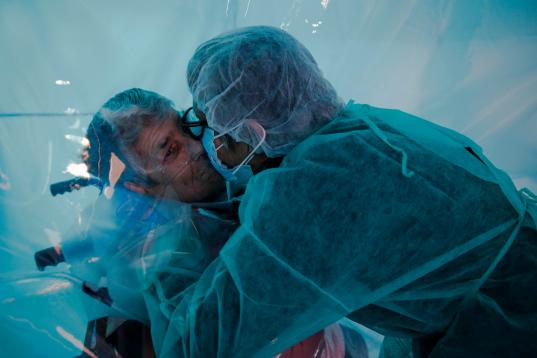

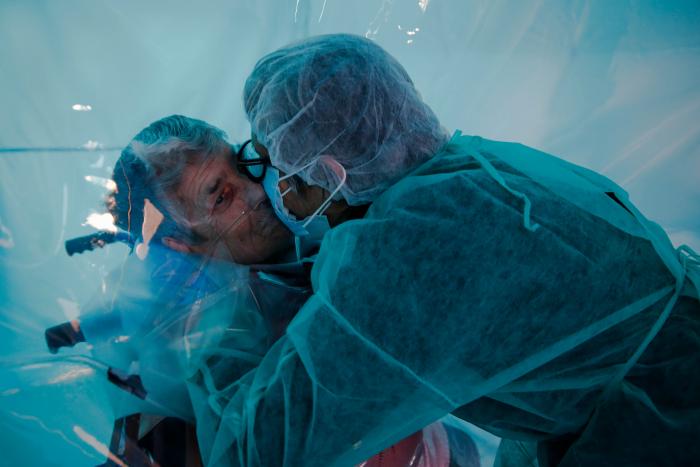

Reconozco que caí en la trampa y en muchas ocasiones hice mías las metáforas bélicas que convirtieron al virus en un enemigo que cumplía con una estrategia, a los hospitales en trincheras y a los sanitarios en soldados.

Creíamos que les rendíamos homenaje, pero ahora me doy cuenta de que reducir a valor lo que es saber adquirido, experiencia, estudios y capacidad técnica, linda peligrosamente con el menosprecio. Y me duele que algunos de ellos hayan sido despedidos durante tan largo vía crucis

Pero también fueron héroes, y desde mucho antes, los reponedores, los cajeros, los transportistas, los repartidores… Especialmente estos últimos, pedaleando asfalto con el salario y el viento en contra. Nuestras ciudades no son precisamente Bagdad, donde las viandas llegan en alfombras voladoras y el sésamo basta para abrir las puertas.

Quizás lo dijo Camba al sentarse a la mesa de bridge, tras escribir uno de aquellos sueltos que tanto le fastidiaban: “lo peor de escribir artículos breves es que la gente los lee y hay años en que no está uno para nada”.