El hombre y la mueca: Schiele en Bilbao

En la muestra del Guggenheim todavía sorprenden los desnudos, huesudos y angulosos, pálidos, demacrados, pero cartografiados con toques de rojo enrabietado como marcadores de un Google Maps erógeno de los años diez: ahí unos pezones, aquí unos labios y allá los de abajo.

Alguna vez se habrá mirado al espejo y habrá hecho una mueca. Se habrá percatado del placer morboso que produce, y de lo difícil que es parar. Después de la primera monería viene otra, y otra más, sobre todo en la intimidad del baño y bajo la luz irreverente del fluorescente. Si esto le ha sucedido, ya está un poco más cerca del Egon Schiele expuesto en el Museo Guggenheim de Bilbao (hasta el 6 de enero de 2013). Con él compartimos la fascinación ante el extrañamiento suscitado por el propio rostro, ese de siempre convertido en otro mediante un ojo a la virulé o una oreja fuera de sitio.

Las obsesiones de Egon Schiele por el sexo y la muerte se enmarcan, irónicamente, entre el fallecimiento de su padre a causa de la sífilis y la cruel pérdida de su esposa, embarazada de seis meses. Él moriría sólo tres días después que ella, también de gripe española y vergonzosamente joven, como tantos otros iconos de transgresión desde James Dean a Kurt Cobain. No llegó a los treinta (1890-1918), pero su obra sigue vigente y dramáticamente relevante. En la exposición los protagonistas principales son los cuerpos en poses dislocadas y las caras congestionadas, los del propio artista, los de las mujeres, los de los niños. Schiele se desmenuza y se reconstruye en cada autorretrato, a sus modelos las observa con más piedad que deseo, y a los chiquillos con una comprensión lejana a cualquier estereotipo políticamente correcto. Con elementos muy similares Sofia Coppola propone su retrato de un hombre tan juerguista como melancólico en la película Somewhere (2010): un actor enfrentado constantemente a la máscara de sí mismo, adicto a las strippers que al final le dejan frío y con una hija que es todo lo responsable y sensible que nadie esperaría de una niña bien de Hollywood.

Sea Egon Schiele poniendo caras, el de los autorretratos con manos de mimo, el de las actitudes absurdas en las fotografías de Trečka y Fischer, o el personaje de Coppola interpretado por Stephen Dorff, igual de cuidadosamente despeinado y buscando algo ante el espejo, uno y otro son los extremos de un cierto discurso sobre la contemporaneidad y la pulverización del "yo" macho, poderoso e invulnerable de antes de la Gran Guerra. Narcisos destartalados, el primero se deja fascinar por una imagen propia que a inicios del siglo XX se está descubriendo temblorosa y poliédrica, mientras que el segundo representa el ensimismamiento de una fragilidad masculina que en los albores del XXI ya está aceptada, aunque no por eso duela menos.

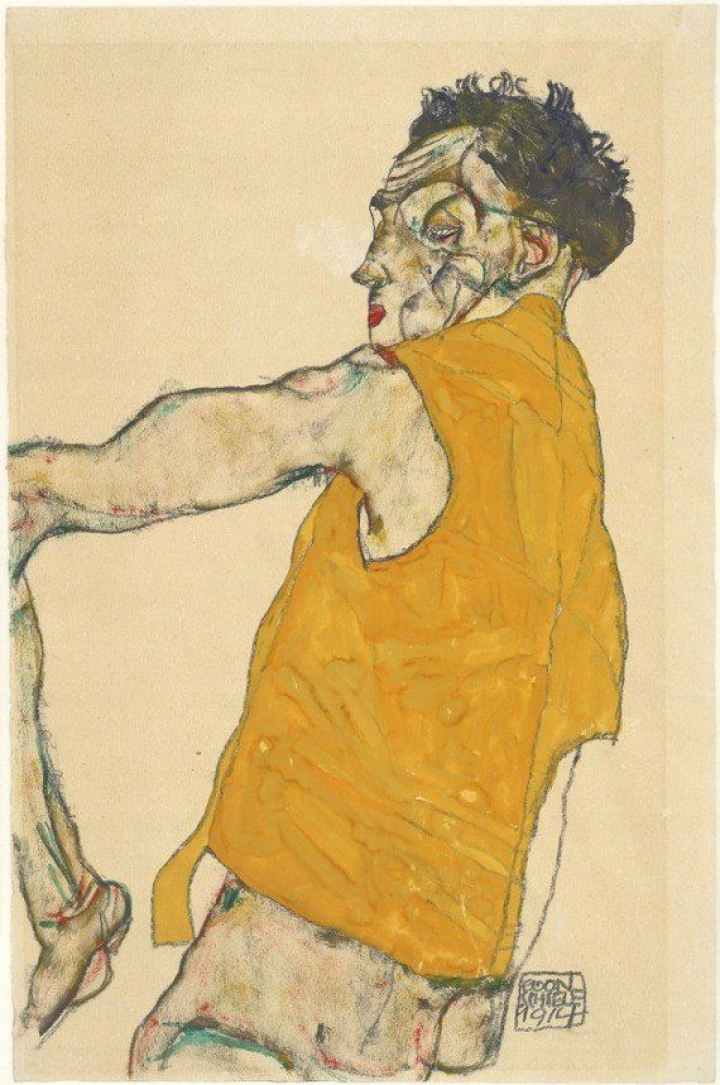

Egon Schiele, Autorretrato con chaleco amarillo (1914). Albertina, Viena, inv. 31157. Fuente: Guggenheim Bilbao.

Y junto a estos dos hombres, las mujeres. En la muestra del Guggenheim todavía sorprenden los desnudos, huesudos y angulosos, pálidos, demacrados, pero cartografiados con toques de rojo enrabietado como marcadores de un Google Maps erógeno de los años diez: ahí unos pezones, aquí unos labios y allá los de abajo. Imágenes entre la sensualidad y la repulsión, el cuerpo casi feo, al borde de lo patológico, pero transitable como el enrojecimiento que sucede a una bofetada y que nos acariciamos con ansia de restitución. El artista supera así la voluptuosidad fría y decorativista de sus mentores, entre ellos su querido Gustav Klimt -hábil encubridor de pecados burgueses con abstracciones doradas-, y da el paso del modernismo secesionista a un expresionismo más acorde con el clima de agotamiento de un mundo que se ha precipitado nada menos que en una guerra mundial. De ahí que el erotismo de Schiele tenga algo de cansino, más enternecedor que excitante, como el personaje de Dorff durmiéndose mientras dos bailarinas de striptease se esfuerzan en acrobacias tan insinuantes como insuficientes. Los cuerpos se recorren con los ojos, con los dedos, pero casi nunca se conquistan, otra lección de nuestro tiempo. Lo erótico en la modernidad es un desierto para eremitas. Bien señalizado, eso sí.

Por último, los niños. Si los adultos disfrutamos representándolos rollizos y alegres quizá es porque ya no nos acordamos de las incertidumbres, las dudas y los miedos de la infancia. Convirtiéndolos en imágenes del futuro y de nuestras expectativas, les negamos el derecho a la debilidad o, simplemente, a ser como son. Dos conceptos clave en Schiele que explican la cercanía de sus chicos pobres, pese a la elegancia del trazo, pese a la simplificación gráfica de lo anecdótico, pese a un cromatismo añadido sin manías. Su chiquillería es la constatación de otro fracaso: se hundió el individuo monolítico, luego el amante y ahora la paternidad. La soledad ya es total. Y ahí entra en escena la hija de Dorff, que ni pasa las penurias de los pequeños de Schiele ni pasea ojeras o bracitos escuchimizados, pero que es todo lo que no debería ser una niña: responsable, racional y tan irremediablemente retraída como su padre. Él el eterno inmaduro, ella la madura precoz, ambos han perdido el lugar asignado. Ambos fueron anunciados en los casi cien gouaches y acuarelas del Museo Albertina de Viena presentes en el Guggenheim, llenos de personas que se apearon, se cayeron o les empujaron de la normalidad.

Si alguna vez hemos hecho alguna mueca ante el espejo, no para reírnos, sino para embelesarnos con nuestros múltiples rostros y congraciarnos con nuestra flaqueza (medida en grasa o en desilusión), entonces comprendemos porqué la obra de un artista de hace cien años continúa tocando la fibra. Si viviera hoy, qué bien encajaría el hedonismo agónico de su Viena decadente con las tropelías nocturnas de Dorff en las Vegas. Como disfrutarían dando vueltas con un deportivo en un circuito cerrado hasta cerciorarse de hasta qué punto su libertad recién conquistada aún los inmoviliza. Es el peligro de las muecas, que sacan a la luz la realidad que está debajo de la máscara. Pero cuando se empieza a gesticular ya no se puede parar.