El lado oscuro de Malasaña

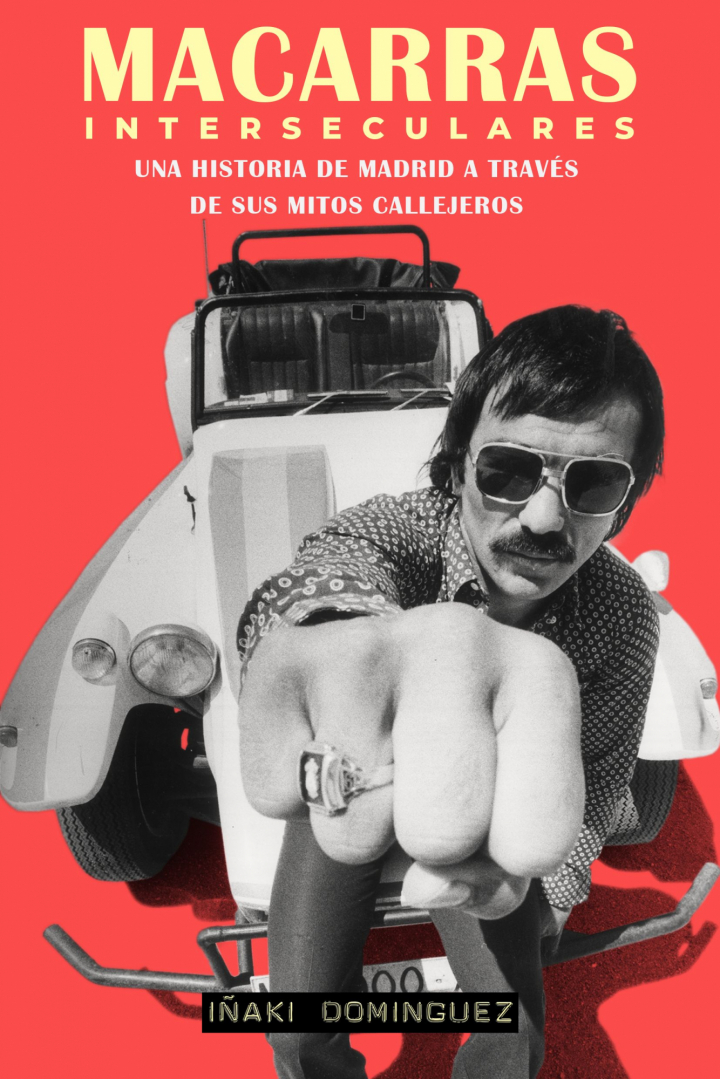

Extracto del libro 'Macarras interseculares', de Iñaki Domínguez:

Cuando alguien, a día de hoy, nombra Malasaña, cree hacer referencia a uno de esos barrios hipster en los que viven jóvenes creativos de clase media y alta, donde hay infinidad de negocios de proximidad y espacios para ejercer formas de socialización alternativa: bakeries, barberías, bazares de ropa vintage, tiendas de cómic y demás establecimientos empresariales que hacen las veces de complementos simbólicos de lo cool. Sin embargo, el barrio encierra aspectos más perturbadores de lo que cabría suponer a primera vista. En la oscuridad de ciertas estancias, ocultos tras las fachadas de sus edificios, encontramos remanentes del pasado; gentes y costumbres que se resisten a abandonar la comunidad. Hablo de los narcopisos del vecindario.

Las drogas, curiosamente, han dejado de ejercer esa misma función simbólica que actualmente atesoran las referencias malasañeras de lo hipster. Las sustancias psicotrópicas no son ya consumidas entre modernos —como antes— para acumular prestigio, sino que son empleadas por puro hedonismo. Aquellos que abiertamente toman drogas en Malasaña no son adictos, y en realidad desconocen por completo el barrio que habitan: su historia, su folclore y su identidad pasada, que se resiste a claudicar.

Hay quienes se obstinan frente al empeño de un cúmulo de circunstancias y presiones sociales y económicas que conducen inexorablemente a una gentrificación integral del barrio. Si todo sigue su curso, dicho proceso hará del centro madrileño un parque temático, como a día de hoy son ciudades al estilo de Venecia. Resulta llamativo que sea, precisamente, la marginalidad ese espacio que permanece intacto; que no se somete a las normas culturales vigentes y que, a causa de ello, pervive frente a las dinámicas de la realidad.

En uno de tales espacios estuve yo con una amiga hace no mucho. Había quedado con alguien que conoce bien el mundo subterráneo de la delincuencia madrileña. Al estar yo investigando para un libro futuro sobre el Madrid más canalla, me puse en contacto con alguien que resultó ser la informante ideal. Mi fuente, una mujer, se presentó en la Plaza de España, en cuyas inmediaciones nos tomamos varias cervezas: ella, yo y mi amiga. Hablamos de infinidad de historias y, en un momento dado, nos comentó que tenía unos colegas de la «vieja escuela», antiguos atracadores de bancos, que pasaban sus días (y noches) en un piso de Malasaña. Ellos podrían proporcionarme mucha información.

Yo di mi visto bueno. Mi amiga, por su parte, se había empeñado en acompañarme en mi periplo investigativo por la capital, así que, en caso de realizar la visita, habría de venir con nosotros. La única condición que la informante nos imponía era invitarla a 10 euros de coca que podría obtener en el piso mismo. Yo no tenía dinero en ese momento, por lo que mi amiga, generosamente, accedió a poner la cantidad estipulada, además de comprar un par de litros de cerveza.

Nada más dar nuestra aprobación, la informante se apresuró a abandonar a gran velocidad el lugar en que nos encontrábamos; nosotros siguiendo sus pasos a duras penas. La mujer, de unos cuarenta años, parecía poseída de un furor que le impedía detenerse. Como si de una aparición se tratase, atravesaba el tráfico, cruzando las calles entre marabuntas de coches que circulaban a toda velocidad. Su melena morena ondeaba al viento, que se derramaba desde lo alto de la Gran Vía.

En cuestión de unos pocos minutos estábamos en el portal de una calle de la Malasaña septentrional, dispuestos a confrontar una realidad para nosotros desconocida. Mi amiga y yo nos mirábamos de reojo en el portal. Debíamos afrontar ese pequeño reto con el que nos habíamos topado sin esperarlo. Tocaba hacer frente a lo imponderable.

Finalmente el portal se abrió —con cierta reticencia de sus ocupantes— y subimos las escaleras. No recuerdo bien en qué piso fue donde nos encontramos con un hombre español de unos cincuenta años: el Araña. Pasamos al salón de una vivienda amplia, en la que había dos habitaciones principales, junto a un pasillo que daba a los dormitorios. La dueña era una señora, también en sus cincuenta, adicta a la cocaína y portadora de los anticuerpos del VIH. Todos los presentes eran gente que había iniciado su andadura en el mundo adulto en torno a los años ochenta.

Nada más entrar nos sentamos en torno a la mesa del salón, donde estaba sentado Carlos, un tipo con acento macarra madrileño propio de una película de cine quinqui; un tipo dicharachero, simpático. Él fue mi más inmediato interlocutor. Fumaba sus pipas de coca mientras contaba historias de una Malasaña ajena, de otro tiempo.

Poco después apareció de nuevo el Araña, a quien pregunté si podía ir al baño. Sin embargo, él, preso de la paranoia, me denegó el permiso. El Araña no parecía contento ante nuestra presencia, y la grabadora que había colocado yo sobre la mesa no parecía ayudar. A pesar de su negativa, yo no estaba dispuesto a pasar la velada aguantándome las ganas de mear. Dadas las circunstancias, le pregunté a la mujer, dueña de la casa, si podía pasar al baño. Esta me acompañó hasta la puerta del servicio, diciéndome que no hiciese ruido, que alguien dormía en una de las habitaciones colindantes.

En una especie de saloncito lateral había un africano sonriente y varias personas que aparecían y desaparecían. Una mujer, muy delgada, traía consigo unos mocasines que quería intercambiar por cocaína. Como era de esperar, sus esfuerzos caían en saco roto. De nuevo, se esfumaba, solo dios sabe a dónde. El africano sonreía afectuosamente. Al parecer, él era el principal proveedor de la sustancia que todos los ahí presentes tanto apreciaban. Todos fumaban de una pequeña pipa metálica. Colocaban pequeñas rocas de cocaína en un extremo del artefacto para quemarlas mientras succionaban el humo en una calada interminable.

Para que la cocaína haga el efecto deseado, y no se desperdicie ni el más mínimo rastro de la misma, es obligatorio retener el humo hasta que sea

absorbido por completo por el organismo. Exhalar humo por la boca implica que uno ha echado a perder parte del divino elixir. Esta forma de consumir cocaína tiene, por lo visto, unos efectos verdaderamente nocivos para los pulmones y deja en el consumidor crónico una característica ronquera, muy fácil de identificar. Como solía decirse en los años de mi adolescencia, allá por los noventa: «fumar cocaína cristaliza los pulmones».

Por los gestos de mis huéspedes infiero que los efectos de la cocaína fumada son calmantes; algo así como tomarse uno o dos valiums. Esto resulta curioso si tenemos en cuenta que la cocaína esnifada, generalmente, crea ansiedad y activa el sistema nervioso. Al parecer, fumar la coca proporciona una sensación de euforia mesurada, sin angustia.

Como me explica Carlos, Malasaña era en los ochenta uno de los barrios más peligrosos de Madrid. Villaverde, Orcasitas, Vallecas, La Fortuna, Pan Bendito o Chueca eran algunos de los vecindarios que competían con Malasaña en términos de peligrosidad y delincuencia. La zona centro se hallaba entonces muy deteriorada. Esto se debía a la problemática derivada del consumo de drogas como la heroína y la cocaína, junto a la desidia de las instituciones, que parecían haberse olvidado del centro de la capital.

No obstante, mucho antes de que la palabra gentrificación irrumpiese en el imaginario colectivo, al menos en España, Malasaña era un barrio que aspiraba a ser renovado por astutos tiburones de los negocios. En su novela Un beso amigo (1980) Juan Madrid habla de empresarios y «gente de política» que quieren amedrentar a los habitantes del barrio —la zona que va «desde la calle Pez hasta la de Sagasta y de la Glorieta de Bilbao hasta la calle de San Bernardo»— para que vendan sus casas a precios baratos y así construir viviendas nuevas para revenderlas a pobladores con mayor nivel adquisitivo. Eso, sin embargo, no pudo ser hasta mucho tiempo después.

Muchas de esas mismas personas que conformaban el paisaje marginal de la Malasaña de los años ochenta siguen cultivando a día de hoy las mismas costumbres que antaño, solo que en espacios reducidos y alejados del público, como aquél en el que nos encontrábamos. La mayoría de los fumadores de coca con los que me encontré eran supervivientes, algunos de los cuales gozaban todavía de «buena salud». Al menos Carlos era uno de ellos (y ello a pesar de ser seropositivo). Me contó que muchos de los sujetos que terminaron por desaparecer del mapa por sus conductas autodestructivas podrían haber corrido una suerte bien distinta. Él, como muchos otros, era atracador de bancos, una práctica mucho más sencilla por entonces de lo que nos parece a día de hoy. En palabras del propio Carlos: «Si hubiésemos tenido la capacidad de guardar o de invertir, el barrio sería nuestro». Me dijo que a mediados de los años ochenta un piso en Malasaña que hoy podría costar 400.000 euros, valía 700.000 pesetas (unos 4.200 euros). Una cantidad que a día de hoy rondaría los 40.000 o 50.000 euros, aproximadamente (o incluso menos). En el robo de un banco, muchos de los delincuentes de la época podían llevarse entre ocho y nueve millones de pesetas; cantidades que eran alegremente derrochadas en excesos de todo tipo. Decía Carlos que tras un golpe se iban a las discotecas de Valencia, donde, según él, estaba la fiesta de verdad. Lamentaba, a su vez, que en las discotecas actuales no suenen baladas, que por entonces servían a potenciales parejas para acercarse y facilitar así el ligoteo; discotecas en las que se escuchaba música rock y heavy metal.

A principios de los ochenta, como ahora, las drogas no eran cosa solo de marginales. La heroína la compraban todo tipo de personas: abogados, médicos y demás miembros respetables de la comunidad. Según él, la calle Barco y Colón eran de “los negros”, que trapicheaban ahí con heroína. Por su parte, los iraníes, recién llegados de su país tras el estallido de la Revolución de 1979 liderada por el ayatolá Jomeini, dominaban el 2 de Mayo. La llegada de estos refugiados, ácratas e irreligiosos iraníes —precisamente aquellos que huían del fundamentalismo islámico y abogaban por formas de vida occidentales—, supuso un boom en el consumo de heroína en España; esto debido, principalmente, a que Irán formaba parte de la ruta de la heroína, que iba desde Asia hasta Europa, y luego a América.

Estas historias, y muchas más, me contaban mis nuevos amigos al tiempo que succionaban sus pipas, como si la vida les fuese en ello. En un momento dado salió de las entrañas del piso un nuevo interlocutor. Viendo sus manos ennegrecidas y su apariencia de muerto viviente, y teniendo en cuenta que se habían acabado los litros de cerveza, yo y mi amiga con una sola mirada decidimos marcharnos. Nos pusimos en pie, algo temerosos. Debíamos despedirnos antes de salir.

En la habitación contigua estaba el Araña, junto a otros. Nos acercamos para decir adiós y, sin mediar palabra, este me arrebató la grabadora de las manos y comenzó a apretar a lo loco los botones para intentar borrar todo registro de nuestra estancia en el piso. Agitaba la grabadora con tal vehemencia que, en palabras de mi amiga, «parecía un chimpancé que maneja un dispositivo tecnológico sin saber bien lo que es». Por suerte no logró su cometido. De hecho, ni yo mismo habría sabido cómo borrar los contenidos de la dichosa grabadora: solo desde casa y con mi cable USB. Con cierto nerviosismo pedí a mi informante —a aquella que me había llevado hasta ahí— , que me ayudase a recuperar mi artilugio. Ella, con total soltura, logró su cometido sin dilación. Entonces sí pudimos despedirnos. Saliendo por la puerta vimos de nuevo al africano sonriente que hablaba con otro personaje en el ascensor. Al parecer, éste traía más cocaína. En este piso en concreto no se vendía droga en grandes cantidades, casi solo se consumía.

Algo aliviados, yo y mi amiga nos perdimos entonces en la oscuridad de la noche. Tambaleándonos, anduvimos por las castizas y gentrificadas calles del centro de Madrid hasta dar con un bar de Chamberí donde conversamos y bebimos cerveza. Si he de ser sincero, la verdad es que no recuerdo ya mucho más. Meses después, al transcribir lo grabado me di cuenta de algo perturbador. Mientras yo y mi amiga estábamos en otra habitación de la casa, la grabadora recogió unas inquietantes palabras que Carlos le dirigía a su amiga adicta: «Joder, qué buena está la tía esta... Me la follaba... Estos dos, si tuviesen pasta, nos endrogábamos aquí y nos los acabábamos follando, a él y a ella». Y, luego: «Ahí va, ¡que está la grabadora! Buah... Bueno... Ahí va, mi madre, cómo me he pasado... Y ahora, ¿cómo se puede rebobinar? Cuando lo repasen, eso va a salir...». Poco después levanta la voz para que se escuche bien y dice: «Es que no, chaval, es que llega un momento, que no, que no puede ser... stand-by, stand-by... ¡¿Sabes cómo te digo?! No... No... Stand-by, pero ya... ¿Sabes cómo te digo?». Carlos intenta apagar la grabadora sin éxito.