Charles Manson: criminal y... ¿chivo expiatorio?

Es un ser ambivalente, una figura fascinante en la historia reciente.

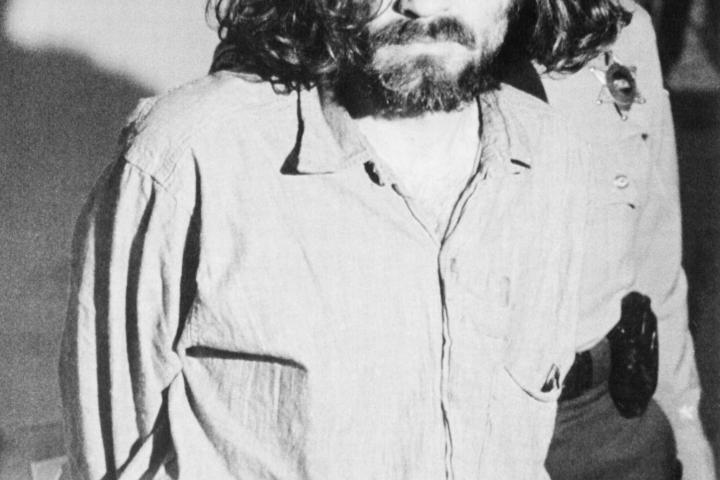

El 19 de noviembre de 2017, falleció por causas naturales uno de los asesinos más famosos del siglo XX. Para sorpresa de muchos, su cadáver fue reclamado por varias personas que aspiraban a ser custodios de sus restos; guardianes de una materia inerte pero viva; malvada y benéfica al mismo tiempo. Su cadáver fue congelado por las autoridades hasta que un juez fallase a favor de uno de los reclamantes, todos ellos familiares lejanos o amigos del difunto. De entre estos, muchos apenas le conocían, otros se desentendieron de él por completo mientras vivió, pero tras su fallecimiento todos quisieron sus despojos. Tras un procedimiento que duró meses, fue su nieto, Jason Freeman, quien pudo quedarse el cadáver.

Charles Milles Manson es el nombre de este ilustre criminal, una figura que, dadas las circunstancias, bien podríamos llamar «sagrada». Sus restos mortales parecen atesorar un misterioso poder, fruto de un primitivo mecanismo psicológico. De acuerdo con las teorías del filósofo francés René Girard, podemos calificar a este criminal de sagrado por haber ejercido una violencia concreta, en un momento histórico propicio. No solo su cadáver quiere ser conservado, sino también sus efectos personales —su guitarra, su dentadura postiza, fotos firmadas—, que son expuestos en diferentes lugares, museos incluidos. Se trata de una suerte de fetichismo que venera objetos antaño poseídos por un ilustre personaje.

Charles Manson es un ser ambivalente, una figura fascinante en la historia reciente. No precisamente por ser epítome del mal, como afirman muchos norteamericanos —su maldad, de hecho, es mucho menor que la de innumerables asesinos de Estados Unidos—, sino por haber atacado el corazón del establishment al dar muerte violenta a varias figuras que ocupaban el más alto escalafón de la jerarquía simbólica nacional. Similares crímenes fueron cometidos por entonces contra víctimas menos prominentes que, sin embargo, pasaron desapercibidos.

Manson fue, además, fundador de una pequeña comunidad religiosa que debía servir para satisfacer sus propios intereses personales. De hecho, en Manson y sus seguidores contemplamos con todo lujo de detalle, a modo de fósil contemporáneo, el proceso a través del cual una nueva religión es creada. ¿Cómo se construye un sistema de creencias que difiere de los parámetros de la sociedad sobre cuyos cimientos ha sido fundado?

Charlie, como le llamaban sus amigos y seguidores, fue para un gran segmento de la opinión pública una especie de Sócrates psicópata: un «corruptor de la juventud» que seducía a juveniles miembros de las clases medias para que cometiesen los más atroces crímenes. Al igual que el sabio de Atenas, fue culpable de introducir «nuevos dioses», a los que dedicó sacrificios que la mayoría de la población no estaba dispuesta a tolerar.

Los asesinatos perpetrados por la Familia Manson representaron el cierre de una potencial revolución social, económica y espiritual, en una era de disensión y conflicto en el seno de Estados Unidos. Entre varios otros motivos, los asesinatos Tate-LaBianca —de los que Charles Manson fue responsable— fueron ejecutados con la intención de desencadenar una guerra racial que serviría para consumar definitivamente la revolución que tanto anhelaban muchas figuras contraculturales. Curiosamente, a la hora de la verdad, sirvió precisamente para crear el efecto contrario. En última instancia, los asesinatos sofocaron de una vez por todas cualquier posibilidad de cambio profundo.

La reclamada revolución demostró ser una ilusión con pies de barro. La verdadera transformación colectiva tuvo lugar solo en las conciencias y no en la materialidad de la vida social. Este cambio de paradigma operó principalmente en el plano eidético: imperó una revolución en las ideas, en el lenguaje, en las leyes y en los valores morales, pero no en las «relaciones de producción».

Los años sesenta representan una transición dialéctica en el plano simbólico. Como en tantas otras crisis históricas cargadas de emotividad escatológica, se consumó un reajuste estructural cuyo papel era lograr que todo, en esencia, siguiese igual. Los años sesenta representan una transición para la perpetuación de un sistema social que debía reajustarse o morir. Ocurrió lo mismo que experimentamos como seres individuales al atravesar cualquier tipo de transformación: la revolución en términos absolutos fue un espejismo. Como sujetos, creemos que una vez superada cierta barrera —adolescencia, finalización de los estudios, reproducción— todo cambiará, que tras el rito de paso la realidad entera se verá transfigurada. Pero lo cierto es que toda mutación es rápidamente asimilada por nuestra psique, y las cosas cambian, principalmente, para que todo siga siendo, de algún modo, igual. Toda crisis es, en última instancia, una herramienta para la supervivencia de un determinado organismo, ya sea este biológico, cultural o social.

El terrible acontecimiento que desencadenó «Charlie» sirve para sintetizar muchos elementos: relaciones humanas en los márgenes de la sociedad, religiosidad, conflicto social, criminalidad, poder, sacrificio y muerte. Charles Manson representa un nudo en el discurrir de la historia occidental: el lado oculto, oscuro y violento de la contracultura. Su identidad y experiencias se hallan por completo imbricadas en un curioso escenario social, en una época de enorme creatividad, agitación colectiva y conflicto político.

Con relación a los restos mortales del famoso criminal, digamos que hacen la función de modernas reliquias. Como los cuerpos de los santos del catolicismo —o partes de los mismos—, su organismo sin vida es considerado, por muchos, como digno de veneración. La conservación de un determinado cadáver, ya pertenezca este a un santo o a un criminal, es una primitiva costumbre con la que nos topamos a lo largo y ancho del globo. Como digo, incluso los criminales y los locos han recibido honores a lo largo de la historia. Los romanos llamaban Hércules a los grandes criminales tras su ejecución, dedicándoles luego un singular culto. Antes incluso de la Antigüedad, en muchos lugares se consideraba que todo aquello que perteneciese a uno de tales criminales traía suerte. Se dice que tras la muerte de Madame de Brinvilliers, ilustre envenenadora del siglo xvii, masas de personas se acercaron para hacerse con sus huesos. Mientras el asesino y aspirante a poeta Pierre François Lacenaire permaneció bajo arresto antes de ser guillotinado en 1836, carteles con su rostro poblaban los bulevares de París y recibía exquisitos manjares de todo tipo de desconocidos, muchos de los cuales aspiraban a conocerle personalmente. Théophile Gautier dedicó un poema a la mano cercenada del infame asesino, que había sido preservada a modo de reliquia.

Las reliquias, bajo ese nombre, existen desde los orígenes del mundo cristiano, cuando se llegaban a pagar considerables sumas para hacerse con ellas y los distintos santuarios disputaban amargamente entre sí para poseer tan preciados bienes. Gracias a la posesión de los consagrados fetiches, esos santuarios se convertían de modo automático en destinos necesarios para peregrinaciones colectivas, con las consecuencias que ello tenía para el desarrollo tanto de la economía local como del propio templo religioso. Reliquia, como palabra, significa consagrar o santificar, con independencia de que lo consagrado sea bienaventurado o maldito. La función de la reliquia consistía en mantener viva la fe de los feligreses a través de la contemplación física del mártir religioso. A partir del siglo iv d. C. la Iglesia quiso sacar más partido a dichos remanentes orgánicos, por lo que cuerpos enteros fueron entonces fragmentados en innumerables partes que, se suponía, tenían cualidades milagrosas. Podían así ser repartidos y compartidos por distintas congregaciones religiosas, pasando a ser los más preciados tesoros de cada iglesia o monasterio.

En la actualidad, algunos de los interesados en hacerse con el cuerpo de Manson probablemente traten de embalsamarlo para cobrar una comisión cada vez que alguien quiera contemplarlo. Como los grandes líderes carismáticos — Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Ming, Kim Jong-II, Evita Perón o, incluso, Hugo Chávez—, se trata de hacer pervivir la materialidad física de aquél que, se entiende, ha obrado un milagro histórico; aquél que ha roto con la rutinaria e inerme continuidad de la vida cotidiana, haciendo Historia con mayúsculas. Se trata de una práctica primitiva utilizada por los egipcios, los incas, los guanches o la cultura mochica, como medio para conservar al cuerpo de personalidades distinguidas y preservar, a su vez, una cultura, junto a toda una serie de jerarquías de poder que sirven de base a un estado de cosas determinado.

La persona momificada, por lo general, es alguien que se distingue de la población general por atesorar una cualidad más que humana que exige ser inmortalizada. Digamos que Charles Manson, al dar muerte a personajes privilegiados, ocupó la posición de chivo expiatorio y fetiche del pecado colectivo, y logró ganar así una estatura desmedida en el imaginario de todos. Es probable que sus restos orgánicos sean accesibles al público de modo imperecedero como figuración del mal, de la perversión humana; sobre los cuales cada uno de nosotros pueda proyectar aquello que rechaza de sí mismo.

El hecho de que su cuerpo sea estimado como reliquia nos recuerda a la figura de Edipo, ese gran transgresor de la ley moral, cuyos restos mortales fueron objeto de una amarga disputa entre Colono y Tebas, ambas comunidades interesadas en adueñarse de su cadáver. Se trata, también en este caso, de un individuo distinguido que aglutina las polaridades de una sociedad concreta. Mi libro El expiador. Vida y obras de Charles Manson (Melusina, 2019) trata de demostrar cómo Manson fue un eminente pharmakos moderno: la víctima propiciatoria que en la Antigua Grecia era sacrificada para purgar las tensiones y violencias acumuladas en una determinada comunidad, neutralizando, así, una potencial amenaza de desintegración social. Un sujeto ambivalente que, como el fármaco herbóreo o la planta medicinal —otro de los sentidos del término pharmakos—, puede ejercer al tiempo como veneno o remedio, ser vilificado o venerado. A pesar de ser Manson ciertamente culpable de los crímenes de los que se le acusa, dicha culpa fue extrapolada a otros terrenos, magnificada y potenciada, con la intención de neutralizar el conflicto interno que caracterizó la realidad social de Estados Unidos durante los años sesenta.

En última instancia, haré uso de las ideas de René Girard sobre el chivo expiatorio, pero no aplicadas a comunidades primitivas, sino en el marco de una sociedad occidental contemporánea: los Estados Unidos de América durante los años sesenta del siglo pasado.

- El expiador. Vida y obras de Charles Manson (Melusina, 2019), de Iñaki Domínguez.