Vladimir Putin, cuando los delirios de grandeza se convierten en brutalidad extrema

Jefe de los espías rusos, sucesor de Yeltsin, manipulador de leyes para perpetuarse en el poder, perseguidor de opositores y prensa y declarante de cuatro guerras: así es el presidente de Rusia.

“Moralmente respetable”. Así define una ficha del KGB a su entonces agente, Vladimir Putin, a principios de los años 80 del siglo pasado. La etiqueta -si fue justa en su momento, que basta con leer un poco a John Le Carré para intuir el relativismo del concepto de moral en ese tiempo y en ese mundo-, no ha aguantado bien el paso de los años. El bien, el mal, esas cosas básicas.

El presidente de Rusia no sólo es el hombre que lleva años amañando leyes para perpetuarse en el poder, persiguiendo a opositores o depredando a la prensa libre, sino que también es el dirigente que, en su longevo mandato sólo superado por Joseph Stalin, ha ordenado hasta cuatro guerras, aparte de su participación en la de Siria: la de Chechenia en 1999, la de Georgia en 2008, la de Crimea en 2014 y, ahora, la que combate a toda Ucrania, un paso que parecía impensable hace dos semanas.

La invasión de un estado soberano, próximo a la OTAN y a la UE, al que ya había ocupado parte del territorio sin mayores consecuencias hace ocho años, está mostrando su rostro más sanguinario, con casos de crímenes de guerra verificados por organizaciones e informadores internacionales. Putin está poniendo en duda su fama de hombre racional. Siempre ha sido definido por quienes lo han tratado como despiadado y amoral, astuto y calculador, pero sabedor de lo que hace y lo que arriesga.

Ahora, la nostalgia del viejo poder, el ultranacionalismo y un marcado aislamiento en la pandemia lo han vuelto más temerario. Y peligroso. Nadie sabe qué vueltas más dará la vida de niño humilde, obsesionado con ser espía, que no apuntaba maneras pero supo situarse, que creció a base de tapar vergüenzas y, luego, cortar cabezas, y que hoy es el líder casi perpetuo de Rusia. Como un zar, cuando ya no es tiempo de zares.

Vladimir Vladímirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado (actual San Petersburgo) en el seno de una familia humilde, compuesta por un antiguo oficial de la Marina reconvertido en obrero de trenes tras la explosión de una granada, también llamado Vladimir, y de una empleada de una fábrica, limpiadora de casas y material de laboratorio, María. El matrimonio y su bebé vivían en una sola habitación, en un piso comunal sin luz ni agua corriente que compartían con otras dos familias.

Su llegada al mundo fue inesperada: sus padres tenían ya más de 40 años y en la década de los 30 habían perdido a sus dos primeros hijos, uno a los pocos meses de nacer y el otro, por difteria, tras ser llevado a un orfanato para protegerlo del cerco de Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial. No tenían esperanzas, cuando llegó Vladimir.

El abuelo del actual presidente de Rusia, Spiridon Putin, fue cocinero en el Kremlin al servicio de Vladimir Ilyich Lenin y, más tarde, de Joseph Stalin. Es una de las figuras que más han influido en Putin, como reconoce él mismo, y gracias a quien tuvo sus primeros contactos con el poder.

En su niñez, Putin sólo era un niño cariñoso con sus padres tardíos, a los que adoraba. Sus compañeros de clase lo definen como un “abusón” y desde temprano se unió a los pandilleros de su barrio. Si sus primeros juegos consistieron en perseguir y matar ratas en su piso compartido, pasados los diez años se sumó a la lucha callejera, de bandas. “La calle de Leningrado me ha enseñado que cuando el altercado es inevitable, hay que golpear el primero”, ha dicho en varias entrevistas, una frase que estos días es imposible no vincular a Ucrania.

Pero un buen profesor, su empeño en meterlo en cintura a través del deporte salvaron a Putin de ese destino. “Evitó convertirse en un criminal en las calles para ser un criminal de los despachos”, diría años más tarde Marina Litvinenko, esposa de Alexander Litvinenko, un espía ruso envenenado en Londres en 2006. En aquella época fue cuando comenzó a practicar deportes como el judo (hoy es cinturón negro) y el sambo (en ruso, literalmente, “defensa personal sin armas”, del que es maestro nacional). La defensa personal era una prioridad en esos años duros... y aún hoy: las técnicas para pedir el peso y la fuerza del rival las aplica en la política, confiesa. Tiene editado un DVD donde da lecciones, Aprendamos Judo con Vladimir Putin.

De chaval era avispado, pero no buen estudiante. Ausencias injustificadas arrastraba unas cuantas. Una libreta de notas de cuando tenía 11 años, descubierta recientemente, constata que era el rebelde de su clase, que no entregaba los deberes a tiempo, hablaba en clase, pasaba notitas y se olvidaba del uniforme.

Lo que él quería era ser espía. Lo tenía claro desde la adolescencia. Putin repetía los sueños de otros muchos niños de su edad: si en el Reino Unido querían ser James Bond, en Rusia anhelaban parecerse a Stirlitz, el 007 local. A los 15 años -¡15!- ya quiso entrar en el KGB, la agencia de inteligencia soviética, pero le escribieron diciendo que primero tenía que acabar sus estudios. Fue un estímulo para su carrera torcida con los libros y, acabado el instituto, se matriculó en Derecho en la Universidad de Leningrado. Acabó graduado con honores. En el mismo campus, empezó a estudiar Ingeniería, que no acabó.

Durante sus años de universitario, trabajó como campesino en Ucrania. En julio del pasado año, en uno de esos ensayos nacionalistas que últimamente gusta de escribir, recuerda ese tiempo, que tiene idealizado. La Gran Rusia, todos a una, la tierra común, un pensamiento tan complejo como vulnerador de soberanías plenas.

Los estudios entretuvieron a Putin, pero eran sólo la excusa para lograr su meta, porque nunca se planteó ejercer de nada que no fuera de agente de la KGB, así que con el título bajo el brazo, llamó a su puerta de nuevo y esta vez fue admitido. Entró de inmediato en la prestigiosa Academia Andropov, una especie de universidad de élite para agentes a la que sólo se accedía si se tenía un cierto rango dentro de la organización. Sus superiores aseguraron que era un hombre cuyo “sentido del peligro” es muy bajo. Durante su formación, alternó misiones menores, locales, de contraespionaje. Siempre, con apellido falso: Plátov.

En 1985 logra su primer destino exterior como espía en Dresde (en la República Democrática Alemana, RDA), donde su tapadera fue un trabajo como traductor. Su verdadera misión era la de apoyar al grupo local de extrema izquierda llamado Facción del Ejército Rojo. No fue una misión de infarto. No era el mejor destino para la acción. Su vida fue cómoda en ese tiempo. Tras la caída del Muro de Berlín, regresó a la URSS. Putin habla desde entonces un alemán excelente lo que, dicen, explica la fluidez de las conversaciones captadas con la excanciller germana, Angela Merkel. Habla también inglés, con menor soltura, pero decentemente.

En la ficha interna del servicio secreto se explicita que era “rápido, disciplinado y meticuloso”, que se había ganado la “autoridad entre sus colegas” y que era “moralmente respetable”. Los tres primeros adjetivos tampoco es que sean ni muy concretos ni muy heroicos. Las otras dos alusiones son genéricas: dicen sus biógrafos que es lo que se suele poner a un agente de medio pelo que ha pasado sin pena ni gloria.

Sin embargo, a su vuelta a casa, Putin llevaba en el zurrón mucho aprendido sobre influencias, manipulación, represión, mentiras... Y optó por usarlo en un campo en el que todo eso ayuda: la política. Comenzó a hacer sus primeros contactos mientras aún era agente, cuando pasilleaba y su carrera declinaba.

En 1991 la dejó, definitivamente. Primero, para ser ayudante del rector de su antigua universidad y luego, asesor de Anatoly Sobchak, entonces presidente de la Diputación de Leningrado y hombre de enorme influencia en los últimos años de la URSS y primeros de la democracia. Fue más tarde su jefe del Comité de Relaciones Exteriores en el consistorio y vicealcalde de la ciudad. Un tiempo en el que viajó mucho y tuvo contacto con embajadores y representantes de empresas internacionales. Su imagen de hombre de mundo de consolidaba.

Apenas cuatro años tardó en liderar por primera vez un partido: el hoy desaparecido partido Nuestro Hogar-Rusia, de tendencia centrista y liberal. Luego vendría Rusia Unida. Pese a ello, biógrafos como Fiona Hill y Michel Eltchaninoff sostienen que hoy no tiene ideología fija. Sí tenía claro en esos años que el comunismo ya no era la respuesta. “Es un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización”, aseguraba en un momento en que el pase de página vendía más que la vieja gloria.

En 1996, después de la derrota del alcalde Sobchak, Putin se trasladó a Moscú con un puesto de nivel medio en la administración del presidente Borís Yeltsin. En año y medio, ya era vicejefe primero de la Administración, el responsable de las regiones. En el 98, llegó la traca: se convirtió en jefe del KGB y en secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Doble mando. Doble poder.

Yeltsin estaba afrontando muchos problemas entonces. El proceso de reajuste tras la URSS lo estaba llevando a cabo con una legalidad cuestionable y cada vez eran más y mejor organizados los partidos opositores que le pedían que rindiera cuentas. El riesgo de perder el poder en unos comicios democráticos era alto, creciente, así que vio la necesidad de buscarse un sucesor fuerte, que le asegurase la inmunidad ante la Justicia y le librase del casi seguro procesamiento.

El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció inesperadamente y, de acuerdo con la Constitución de Rusia, Putin se convirtió en presidente interino, conservando el puesto de jefe de Gobierno. El primer decreto que Putin firmó, ese mismo día, se titulaba casualmente Sobre las garantías a los expresidentes de la Federación Rusa y a los miembros de su familia, que aunque de carácter general -esto es, aplicable a todos los exjefes de Estado- tenía el claro objetivo de garantizar la inmunidad a Yeltsin. Listo.

Semanas antes de sus primeros comicios, se sucedieron una serie de cadenas de atentados muy sangrientos y Putin tomó el papel de comandante en jefe y organizador de la búsqueda de culpables. Su popularidad se disparó y poco después venció con el 52.99 % de los votos.

Poder, poder, poder

Así fue encadenando presidencias, desde 1999 y hasta 2008 y, luego, desde 2012 y hasta la actualidad. Entre un periodo y otro de poder, mientras tomaba el relevo su hombre de paja, Dmitry Medvédev, fue primer ministro, por lo que tampoco estuvo ni siquiera aparentemente alejado de la toma de decisiones. Es el sexto gobernante ruso que más tiempo ha estado en el poder sólo superado por Stalin, Catalina la Grande, Miguel I, Pedro I El Grande e Iván IV El Terrible. Para 2024 habrá superado a Stalin, de hecho.

Puede seguir hasta que quiera, prácticamente, porque ha reformado las leyes rusas para extender los mandatos presidenciales y puede estar al timón hasta 2036, o sea, hasta los 84 años. Los opositores que han denunciado su acumulación de mandatos están, mayoritariamente, en la cárcel o en el exilio.

Pese a las guerras declaradas con su firma, ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz y ha ganado el Premio Confucio de la Paz, el llamado Nobel chino, por “su posición pacífica y en contra de la idea de bombardear Libia”.

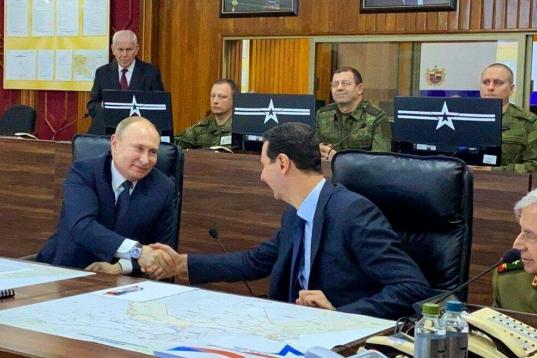

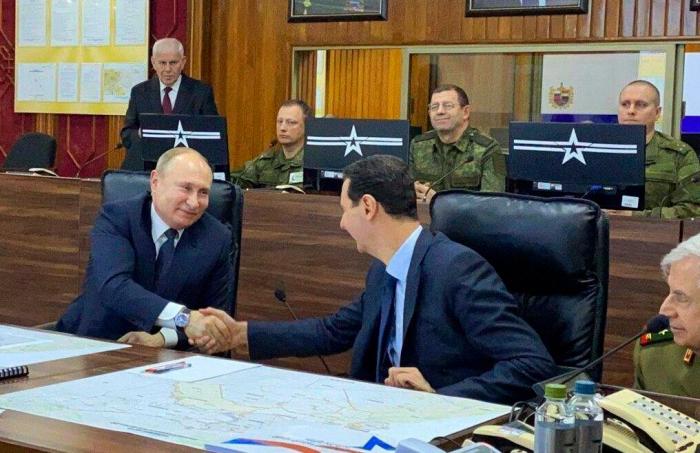

La revista Time lo nombró persona del año en 2007, entre otras cosas, por “aportar estabilidad y un estatus renovado a su país”. Se hablaba entonces de una Rusia con ambiciones pero sin pisotear a nadie, con capacidad de diálogo con Occidente, con un nuevo empuje empresarial. “No es un chico bueno, pero ha hecho cosas extraordinarias”, decían los editores de la revista. Era la visión que durante años ha tenido el mundo, que no ha dudado en posar con Putin, en darle la mano, mientras se iban sucediendo, cada vez con más rapidez y gravedad, las denuncias de violaciones de derechos humanos o de persecuciones a libertades como la de expresión y prensa.

“Hoy, Rusia es más represiva que nunca en la era postsoviética. Las autoridades reprimen a los medios de comunicación críticos, acosan a los manifestantes pacíficos, participan en campañas de difamación contra los grupos independientes y los reprimen con multas. Las organizaciones extranjeras están cada vez más prohibidas como “indeseables”, y los ciudadanos y organizaciones rusos son sancionados por su supuesta participación en ellas. Una nueva ley permite a las autoridades rusas bloquear total o parcialmente el acceso a Internet en Rusia en caso de “amenazas de seguridad” indefinidas y otorga al gobierno el control del tráfico de Internet del país, mejorando su capacidad para llevar a cabo una censura detallada. La impunidad por los abusos atroces cometidos por funcionarios de seguridad en Chechenia sigue siendo rampante”, lo define, por ejemplo, Human Rights Watch.

La tendencia represora de un mandatario que ha arañado mejoras económicas, tiene una enorme imagen de fortaleza personal y es muy querido en zonas rurales, en la Rusia pura, por ser “un ruso de verdad”, ha ido dilapidando cada uno de sus otros logros.

Celoso de su vida personal

En lo personal, Putin se casó con una profesora, Ludmila Shkrebneva, cuando era estudiante de Filología Hispánica. Se divorció de ella, pero no hay una fecha clara de cuándo, se cree que en 2014. Tiene con ella dos hijas a las que oculta celosamente: María y Yekaterina, doctora y empresaria, respectivamente. Muy poco se sabe de ellas, aunque el círculo de Putin confirma que la primera -con quien se estrenó la vacuna rusa contra el coronavirus- ya le ha dado un nieto.

Tan protector de su entorno es que la guardia personal que lo protege a él, a su familia y los espacios en los que se mueve supera los 9.000 efectivos, según la BBC.

Se crió como ateo, pero se hizo cristiano ortodoxo con el paso de los años. Se toma la religión muy a pecho, como se ve por ejemplo en su persecución de los homosexuales, y la ha acabado convirtiendo en un emblema nacionalista, con recurrentes actos con religiosos, incluso durante esta nueva ofensiva.

Es un enamorado de los coches. Sólo conduce vehículos rusos, eso sí. Sus favoritos, los Lada y los Volga. También adora los relojes: hasta Apple le hizo uno especial, de oro y con el escudo ruso.

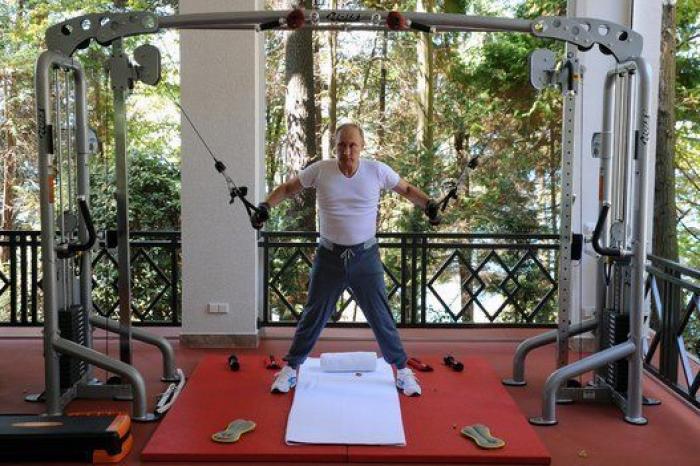

Nada de alcohol, es abstemio. Entre sus aficiones, de las que su gabinete de comunicación da cuenta con frecuencia en sesiones de fotos de macho man, están el hockey, el tenis, la pesca, la caza y el ajedrez. La montaña es su refugio, le gusta tanto que hasta le dedicaron una en Kirguistán (de 4.500 metros). También adora las motos, las Harley en especial. Canta y toca el piano “con bastante habilidad” -según sus asesores y amigotes como Steven Seagal o Silvio Berlusconi; tú, juzga viendo el siguiente vídeo-:

Dicen que tiene tendencia a aprovecharse de las debilidades de su interlocutor durante las negociaciones o reuniones formales. Durante sus entrevistas con Merkel, que tiene miedo a los perros, por ejemplo, dejaba que su labrador negro entre en la sala, sin avisar. Lo justificaba con que el animal le acompaña en muchas de sus entrevistas oficiales. Tiene tres canes: Bernie, Buffi y Yume.

La leyenda afirma que ha salvado unas cuantas vidas: primero, pilotando personalmente un avión para echar agua sobre un importante incendio, hace seis años, y en una visita a un zoo, cuando un cachorro de tigre se escapó; mientras la prensa huía, él lo entretuvo y lo calmó con un rifle de dardos sedantes. También es legendario su gusto por las armas y por pilotar todo lo que se deje: helicópteros, cazas de guerra y hasta un bombardero nuclear a reacción Tupolev 160.

Es un personaje tan extremo, tan popular, que el culto al líder en este caso alcanza cotas sonrojantes, como el hecho de que su estatuilla cabalgando a un oso es la más vendida de Rusia o de que hay estudiantes de Secundaria que le regalan calendarios eróticos cada año. Hasta es el protagonista de un cómic, SúperPutin, en el que el fin del mundo de acerca y, claro, él lo salva. Poco que ver con el calificativo de “asesino” que le regala el norteamericano Joe Biden.

Hasta ahora, las tropelías de Putin se veían como memes, como gracietas, un icono de desfachatez y bravuconería, más allá de sus abusos en Rusia. Ahora hablamos de una guerra abierta, de millones de desplazados y cientos de muertos en el corazón de Europa. La chulería de Putin y su anecdotario ya hiela la sonrisa. Los delirios de grandeza se han convertido en brutalidad extrema.